摘要:中国传统音乐专题数据库可分流通型和研究型两类,信息广度与标引深度决定了数据库的价值及其资源的生命力,及从数据到信息、进而衍生知识并激发智慧的知识生产与进阶的可能性。从数据库架构和元数据方案看,现有百余个数据库又可分文件集藏型存储库、特征集合型数集库和研究智识型数智库,这取决于各库在“分析性参数”和“著录性参数”间的侧重与取舍。如何借鉴“数字人文”思维与方法,搭建作为学科基础设施的数据库,对历史资源做重新整理、数字归档、信息补充、“赋活”与利用,实现数据库与音像档案的可持续发展,有待思考。

关键词:音乐数据库;数字人文;音乐档案

中图分类号:J69

文献标识码:A DOI:10.19706/j.cnki.cn42-1062/j.2022.02.003

作者简介

凌嘉穗,女,上海交通大学媒体与传播学院在站博士后。

一、传统音乐数据库的历史与现状①

在西方文化潮流和学术方法不断冲击的20世纪,中国诸多文人志士陆续将目光投向传统,全力投入到丰富的民族民间音乐的收集、记录、整理和研究中。这一系列工作及其成果,不仅是中国传统音乐、民族音乐学等学科成型与发展的基石,时至今日,也仍是学术史和学术研究的重要材料。而后,随着中国民族新音乐建设和现代民族国家进程的需要,以及始于本世纪初、如火如荼的“非遗”运动的助推,传统音乐文化的收集整理呈燎原之势,不再是个人或小团队的小规模作业,而发展为一项“全民”行动,中央—地方、政府—民间、高校—个人纷纷涉足其中。

在此过程中,采集与记录的工具和载体虽不断更新,但作业方式与观念基本不变。直至进入数字时代,传统音乐的采录、整理和保存跨入全新维度,数字化和数据库的出现几乎全然改变了传统音乐及其文献——无论是纸质或是音视频——的存在、传播和应用方式。数字,不仅是保存和研究的手段与工具,更是音乐文化新型的栖居形式与空间。

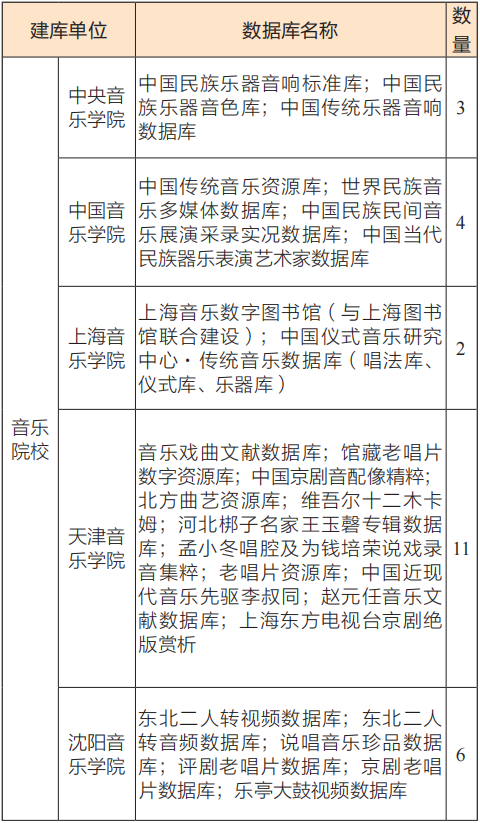

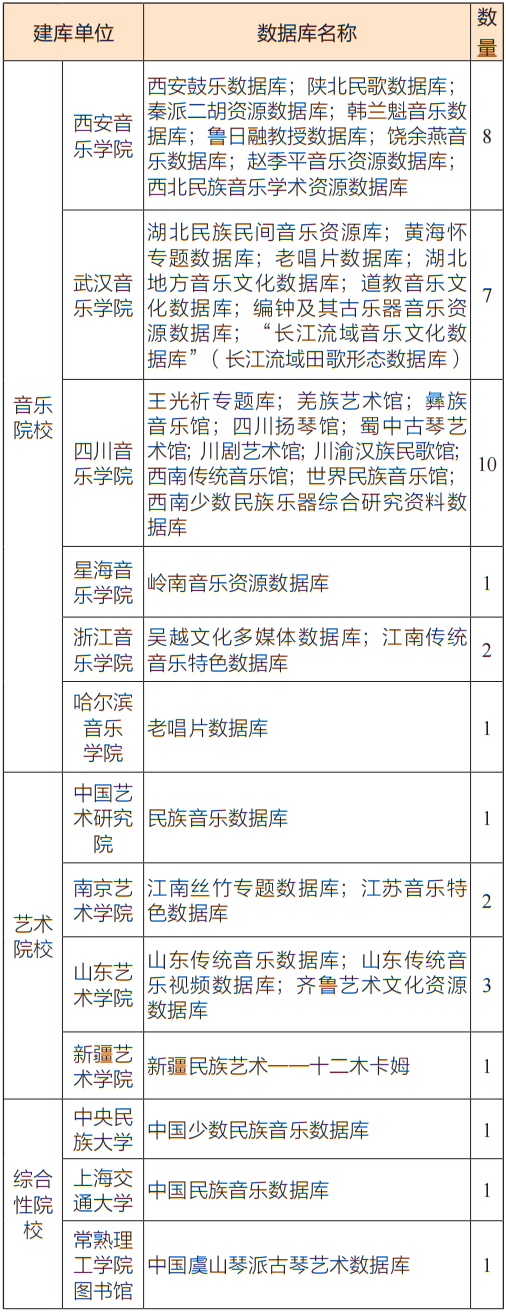

自本世纪初,在文化保护与科技发展的双重动力下,我国各地、各院校音乐类数据库如雨后春笋。先后有学者从不同角度做了数量统计:如据朱同等人于2010年统计,15所音乐艺术院校图书馆共自主建设特色数据库63个;2010年曹章琼统计少数民族音乐相关的数据库有7个;2019年景月亲统计全国范围内音乐类特色自建数据库有123个;2021年王晗统计了专业音乐院校自主筹建的以中国传统音乐为主要内容且目前仍在运营的数据库共有28个。②笔者综合多方统计情况,列出全国范围内不同单位自主筹建的中国传统音乐暨民族民间音乐相关的专题特色数据库共计104个(见表1)。

表1中国传统音乐暨民族民间音乐

相关专题特色数据库

上述104个数据库超过半数是由专业音乐学院筹建,并且绝大部分由院校图书馆或公共图书馆管理。据各数据库名称来看,各库的主题、定位和范畴各有不同,分别体现了学科专业特色、馆藏资源特色以及地域人文特色。

针对上述数据库,可从不同视角作类型划分。最典型的是依照“专题”性质分为音乐品种库(如特定乐种或乐器库)、地区库、人物库和馆藏库(包括老唱片等按介质命名的库)等。例如有以乐种、歌种、剧种为单位的专题数据库,如十二木卡姆、陕北民歌、评剧、京剧库;有以民族或地域划分的羌族音乐、湖北或吴越地区音乐文化数据库;还有针对不同个人——如王玉磬、赵季平,或不同档案制式——如老唱片、视频或音频的专门数据库。

种种专题的划分一方面与各库筹建单位及其所在地区的音乐文化紧密相连,另一方面与其建设目的和用户群体密不可分。究其根本,是取决于各库所依托或归属的机构或部门。从该角度出发,上述104个数据库基本可分两类:一类是流通型数据库,依托于各院校或公共图书馆,以资源的保存和流通为主;另一类是研究型数据库,依托于高校研究机构,以学术研究为要。

图书馆作为重要的公共文化机构或高校教辅部门,着力于馆藏资源和文化信息的流通,为教学和科研提供材料。故而各馆馆藏,尤其带有地方或院校特色的馆藏资源成为了数字化建库的首选或核心材料。例如岭南音乐数据库、东北二人转数据库、陕北民歌数据库、湖北民族民间音乐数据库、西安鼓乐数据库等。此类数据库涵盖的资源类型和介质格式繁杂多样,围绕特定主题,既有田野采录的一手材料,也有数字化的音视频或纸质出版物,以及相关的研究性材料。数据库建设很大程度上刺激和带动了图书馆对馆藏资源的整理、数字化与再利用。一方面强化了各馆、各院校对其地方文化和历史脉络的认知与资源整合;另一方面,大批年代久远、损耗严重的音像遗产被抢救和保存,得以在当代教学、科研及社会活动中被重新诠释,否则大批珍贵文献便将消逝在历史长河中。

与图书馆的流通与教辅属性不同,依托研究机构建设的数据库是取之于研究且用之于研究的。所谓取之于研究,一方面此类数据库资源多来自研究项目和田野考察采集的材料。例如中国仪式音乐研究中心的传统音乐数据库,下设仪式、乐器和唱法三个子库,所有资源皆为研究者一手的田野资料。其中“仪式库”从建设之初就以面向社会征集仪式音乐研究课题的形式,广泛收录丰富且有价值的仪式音乐档案材料,目前共入库63条仪式条目,包含音视频、文字、图像在内的8555条资源。另一方面,此类数据库的架构亦不同于图书馆数据库的介绍性和普及性设计,而体现出深厚的学术思维与思考。例如该音乐数据库中的“乐器库”设有八个板块:①基本信息、②考古信息、③采集信息、④分类信息、⑤收藏信息、⑥形制信息、⑦音响信息、⑧人类学信息,从乐器材质构成描述、乐器的最佳音区、发声机制描述、声音传导机制、演奏和表演、民俗与象征等等方面对分属29个类别的216件乐器做了全方位的信息和数据收录。“仪式库”则包含六大板块:①基本信息、②档案信息、③事项信息、④音声信息、⑤背景信息、⑥参考信息。此外,研究型数据库在参数字段设定,即元数据方案设计上,也清晰地体现了学术性思维(后文将详述)。不同于流通型数据库,研究型数据库不仅是辅助性的资源库,更是与学术研究相辅相成,既是研究成果的数字化产物,又是新的知识生产的生根之处。

从时间脉络上来看,上述数据库尤其是院校数据库的筹建大致可分为两个阶段:2005年至2015年的“快速建设期”和2015年至今的“稳步发展期”。③虽然早在20世纪90年代,便有学者向国内学界推介海外音乐数据库,④并且学界也陆续产生了关于数据库概念和建设的讨论,但真正的实践始于2005年前后。据目前调查所知,我国首个传统音乐数据库是中国音乐学院的“中国传统音乐资源库”,是当前“中国传统音乐数据库”的前身,它便是在2004年至2005年建设成型的。专业音乐院校筹建的绝大部分数据库都是在此后十年间相继发展起来的。这一方面得力于国家政策与项目的扶持,例如CALIS(中国高等教育文献保障系统,China Academic Library & Information System)“全国高校专题特色数据库”项目,“鼓励具有学科优势和文献资源特色的学校积极参加专题特色数据库的建设,建成一批具有中国特色、地方特色、高等教育特色和资源特色、服务于高校教学科研和国民经济建设、方便实用、技术先进的专题文献数据库”⑤。另一方面,我国自2004年正式加入联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》以来,非遗的整理、建档与保护工作陆续开展,2005年国务院更进一步提出“运用文字、录音、录像、数字化多媒体等各种方式,对非物质文化遗产进行真实、系统和全面的记录,建立档案和数据库”⑥。乘着国家政策之风,各单位和机构立项了多个数据库建设项目,但也产生了诸多问题与局限,导致在2015年之后热潮逐渐降温,建设的脚步由急渐缓。

其一,由于数据库筹建与国家项目和经费支持深度绑定,因此在项目结项或资金断链后,许多数据库进入无人监管维护,甚至停摆弃置的状态。其二,如前所述,大部分数据库都依属于公共或院校图书馆,但数据库建设实为一项精专且长远的工作。大部分图书馆由于人力不足,无法做到专人专管,更是缺少集档案管理员、音乐研究者和技术人员于一体的“复合型人才”。故而许多缺少技术人才的音乐学院不得不与商业类数据服务机构或数据商合作,将数据库结构搭建、档案材料数字化和修复等工作外包。这可能带来的风险是,技术人员不懂音乐而丢失重要的历史信息(例如过度降噪),甚至珍贵文献材料外流。更关键的是,非音乐专业的人员很难胜任本就繁杂多元的传统音乐的内容甄别和数据标引工作,容易出现元数据与信息的错漏缺失。

实际上,元数据缺省是我国传统音乐历史音像资源中普遍存在的问题,早期采录工作由于缺乏清晰明确的档案保存意识,大量音像材料的人文和物理信息均被遗漏或丢失,⑦因此历史档案信息的补充工作是当前音像档案保存中面临的严峻挑战。笔者认为,以数据库建设为契机,结合档案遣返和重访等方式,对历史资源做重新整理、数字归档、信息补充,是真正“赋活”与有效利用传统音乐音像资源的关键一步。因为之于数据库而言,其信息的广度与标引的深度直接决定了其价值和资源应用与再生的可能性。

二、数据、信息、知识与智慧

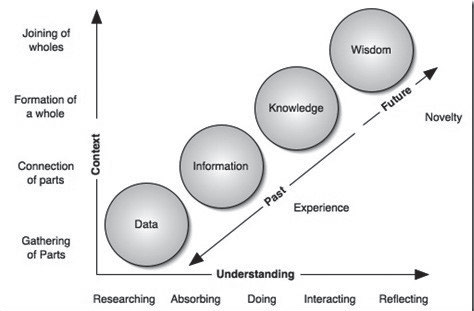

数据(Data)、信息(Information)、知识(Knowledge)及智慧(Wisdom),四者所构成的DIKW体系或模式被认为可追溯到艾略特(Thomas Stearns Eliot)的诗歌《岩石》(The Rock)中关于后三者关系的表达:“我们在哪里丢失了知识中的智慧?又在哪里遗落了信息中的知识?”⑧其后,该模型在管理学家、思想家罗素·艾可夫(Russell L. Ackoff)《从数据到智慧》(“From Data to Wisdom”)等文论中成型。⑨在图1中可见,“数据”是模型中的基础,随着内容层面的增加与整合,以及理解和认知的深入与交互,“数据”逐步从指向过去的“信息”和“知识”转化为指向未来的“智慧”。

图1 DIKW 模型⑩

借用DIKW模式分析基于数据库的知识生产,或说是智慧生发的过程是非常贴切的(见图1)。笔者认为,纵轴的内容层面可被理解为数据库采录信息的广度,而横轴的理解层面即为认知与标引的深度,这二者从根本上决定了数据库材料与资源的生命力。

若从收录信息及其标引的角度,即参数或字段设计来看,当前国内外音乐数据库的参数可粗略分为两大取向:“著录性参数”和“分析性参数”。前者多为描述性元数据,例如名称、类别、地区等;后者则要求对录音条目的具体内容、文化参数有较为深入的分析。笔者认为数据库标引参数方案的设计和架构是定位数据库(或数据集)属性和功能的关键。

例如,以分析性参数闻名的艾伦·洛马克斯(Alan Lomax)“歌唱测定体系”(Cantometrics),37个参数标度主要涉及旋律形态、歌唱发声方法以及歌唱组与乐队的组织形式三大方面内容,对乐句的长短和数量、音量和音程的大小、颤音滑音喉音的数量等等都有细致的分析。帕特里克·萨维奇(Patrick E. Savage)等人则在“歌唱测定体系”基础上设计了包含26个标度的“CantoCore”分析参数方案,⑪并融合霍恩博斯特尔 - 萨克斯(Hornbostel-Sachs)乐器分类体系的元素构成32个参数标度展开研究。⑫此外,史蒂芬 · 布朗(Steven Brown)等人进一步将选自“歌唱测定体系”的15个表演风格性(声腔、装饰音等)参数与26个“CantoCore”的结构性(音高、节奏、文本等)参数相结合,构成41个分析参数展开研究。⑬

反观国内数据库参数设计,则多侧重“著录性参数”,即重在对文献材料的内容和形式特征做记录。从该视角出发,上述104个传统音乐数据库又可分为三大类型,实则也是数据库发展(功能、角色与意义演变)的三个阶段,即文件集藏型存储库、特征集合型数集库和研究智识型数智库。

当前传统音乐数据库绝大部分属于“存储库”类型,用于收藏专题相关的各类材料,故而多采用下设分库或子库结构,通常按文献介质区分,如纸质文献库、论文库、乐谱库、音像库等。标注主要采用“名称、表演者、简介、关键词、相关资料、地区、记谱、类别、调号、相关音视频、歌词、分类、来源”等著录性参数或字段,仅展示所保存材料的基本信息,较少有对材料做内容层面较深层次的或是文化与“语义”层面的标注。这类或原始或经简单加工的数据“仓库”,在很大程度上限制了材料以及整个数据库的可用性与可能性。它们被认为是延续了音乐文化资料收藏的思路,是对博物馆实物收藏的一种补充。⑭

第二类是音乐特征的“数集库”。具有代表性的如向文等人的“长江流域田歌形态数据库”⑮,韩宝强的“中国传统乐器音响数据库”“中国民族乐器音响标准库”“中国民族乐器音色库”。相较于“存储库”,这类数据库的构架和元数据方案更细致,通常设计有特定的“分析性参数”,且多聚焦于被提取的“音乐特征”(例如音调数据),旨在更有效地论证假设和解决问题。例如,韩宝强“中国传统乐器音响数据库”包括传统乐器、改良乐器、少数民族乐器在内的287件中国民族乐器(仍在录入中),录入有各乐器的音阶、演奏技法、乐曲片段,并对各音的基音频率、音声压级、谐音列等数据作了采样与标注。向文的“长江流域田歌形态数据库”中包含了歌手性别、采集地点、歌种类别以及三音列类型与数量等数据。可见,“数集库”的库内数据通常是经过分析或处理的。但值得注意的是,这些参数的设定一方面是为特定的研究假设或目的(例如MIR数据采集或解决三音列地理分布问题)服务的;另一方面,上述参数仍多是以基于内容的,尤以音高为中心的音乐特征相关字段为主,在一定程度上忽略了与音乐语义表达紧密相连的诸多文化性参数,例如身体姿态、组织形式、民俗语境以及生态和社会结构等。这在一定程度上限制了数据材料及整个数据库的可用性与基于数据库开展宏观研究的可能性。

目前笔者所见兼具著录性和分析性参数,且元数据方案包含物理、档案、音乐、文化等多层面数据,在信息广度与标引深度上颇具借鉴意义的数据库,是上海音乐学院中国仪式音乐研究中心的“传统音乐数据库”。以其下设唱法数据库为例,在基本信息所涉及的著录性参数之外,还考虑到了歌唱主体的组织形式、歌唱方法、音调结构、歌唱民俗与观念以及歌唱与社会文化语境等分析参数。其中歌唱主体的组织形式、歌唱方法与音调结构部分延用了洛马克斯“歌唱测定体系”中分析标度的设定,但新增了歌唱主体性别与组织形式、表演形式等;歌唱方法的部分则扩充了真声与假声、共鸣腔、拟声唱法、特殊外部歌唱辅助手段等参数。除歌唱方法本身的特性之外,“唱法库”亦关注到了与歌唱方法相关的礼俗观念、歌唱功能、禁忌传说等文化信息,以及歌唱与自然生态、信仰、婚恋观、经济生产、社会结构等社会文化诸多方面的关系。⑯每一个唱法条目在入库过程中都有五个层级、九大板块、百余个字段和栏目要求被录入。笔者认为此类元数据设计方案于当代传统音乐数据库建设而言是具有参考价值的。

第三类“数智库”则是数字人文时代笔者认为相对理想的数据库形貌。正如胡扬吉早在2000年所言“如果只对数据本身进行客观描述,而不深入反映各种数据之间的关系及其整体结构,那么,这种数据库仅仅是一种功能单一的狭义的数据库”⑰。可见当时的学者已经对数据库的功能、角色与意义有了一定的思考。如果说“数集库”是基于内容的(音调、音色)的数据集合,那么“数智库”则旨在探索音乐的语义可能。如果说前两类分别是用于资料收藏和用于音乐信息技术研究的,那么“数智库”则是用于人类文化(体系)研究与建构的。

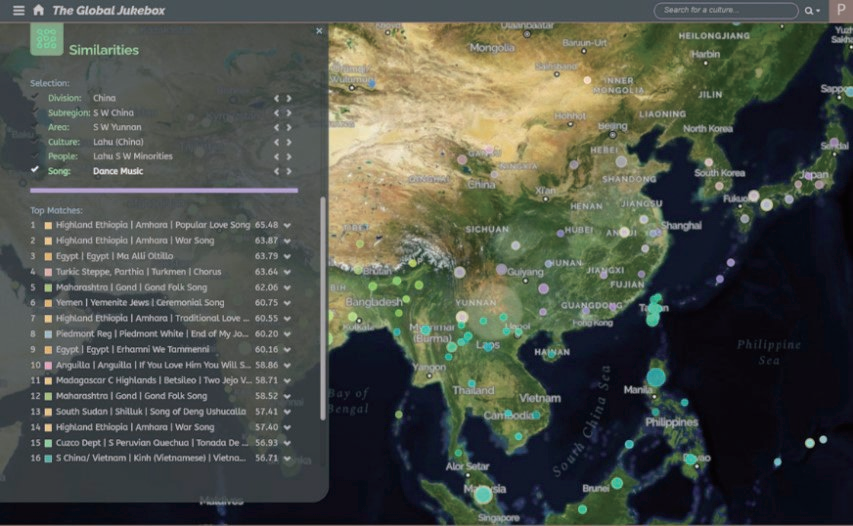

图2是在洛马克斯歌唱测定体系基础上搭建的“全球点唱机项目”(The Global Jukebox project)在线数据平台。该项目规模庞大且颇具雄心,以“歌唱测定体系”为基础,通过分析性参数的设计与测定,为用户搭建了一个交互式的、点点相接、环环相扣的“声音地图”。图2中所展示的是库内一首云南拉祜族舞歌与全球录入在库歌曲之间的相似关系,通过相似度百分比由高到低排列,并利用不同颜色展示各自地理位置。在该数据库中,几乎每一个条目、每一首歌都可成为一个数字节点,与库内所有条目发生关联和交互。在此基础上,研究者们得以将音乐与社会结构、人类迁移历史与人口结构、基因和语言演化做关联研究。笔者认为,如何通过数据库建设,深入挖掘和呈现有关音乐的或地方性或全球性的知识体系,以及“数据”之间更深层次的“语义”关联,进而揭示文明的流动与演进,是这类“数智库”要解决的问题。

图2“全球点唱机项目”

(The Global Jukebox project)⑱

三、数字人文与可持续发展

“数字人文”在今天已然不是新鲜词汇,其本质上是数字时代研究文学史和文化史的一种方法。但不同于在海外数字人文研究多见于语言、历史、艺术、音乐等人文艺术社科领域,国内的数字人文则更多集中于图书情报与档案领域。⑲数字人文的史前史,被称之为人文计算时代,美国的托马斯·门登霍尔(Thomas Corwin Mendenhall,1841—1924)被认为是大规模文本分析的第一人,他建立了专门的语料库用于测量文本中所使用词汇的平均长度、分析作者的写作习惯等,从而发展为了计量文体学。2000年前后,弗兰科·莫雷蒂(Franco Moretti)在其《世界文学猜想》(“Conjectures on World Literature”)一文中提出的“远读”(Distant reading)构想,通常被认为是数字人文(Digital Humanities)起点。他批评了比较文学研究空间的局限性,并提出“世界文学”研究的设想,以及区别于“细读”(Close reading)的“远读”的概念。他发表于2005年的《图表、地图、系谱:文学史的抽象模型》(Graphs, Maps, Trees: Abstract Models fora Literary History),则标志着从“人文计算”到“数字人文”的概念性的转换节点,强调以计算机和“大数据”来考察文化体系。⑳作为数字人文领域最重要和经典的概念,“远读”是一种数字阅读方式,强调超越“字面”或字里行间,旨在实现“全景式”(panoramic)人文研究。传统人文知识的研究大多是基于较窄对象范围内的、相对主观的认知,暗含着研究者对研究对象本身的看法、体验及情感。依靠数字技术与计算的数字人文工具与方法,则提供了突破传统文本研究之局限的可能,透过海量数据和信息的计算与“远读”,以立体多维的视角揭示文本内部知识间的逻辑与关联。

当前,语言学、历史学等学科都开发有相对成熟完善的语料库、数据库,较具代表性的如由哈佛大学费正清研究中心、台湾省“中研院”历史语言研究所、北京大学中国古代史中心联合主持开发的“中国历代人物传记资料库”(China Biographical Database,CBDB),数据包含了从先秦到中华人民共和国上下两千多年的历史,目前所记载历史人物约有417, 000人,以多维度、细粒度的方式记录了人物的各方面信息,尤其对历史人物间的人际关系与交往属性做了精细的分析与记录。目前,该数据库在文史领域产生了极大的影响力与驱动力,刺激并带动了一系列的学术研究与知识生产。

反观中国传统音乐研究与数据库建设,如何让我们的传统音乐数据库能发挥如语言学、历史学语料库同等的价值;如何让它成为学科基础设施,成为智能的、互联的科研工具;如何超越作为资料存储工具的数据库,进而理解和认知数据库在认识论、方法论、本体论三个层面的意义;如何利用数据库与数字技术,深入挖掘和呈现音乐的地方性或全球性的知识体系,以及挖掘“数据”之间更深层次的“语义”关联,进而解决文明的流动与演进等等更宽广的问题,是当前的传统音乐数据库建设需要思考的。

笔者认为,数据库的内核不是实体资源的数字化,而在于如何借鉴和利用“数字人文”的思维与技术手段,以数据库建设为契机,对历史文献做重新整理、数字归档、信息补充,真正“赋活”并有效利用传统音乐音像资源,让珍贵的档案和资源能真正做到生生不息,进而真正实现数据库、音像档案以及传统音乐文化的可持续发展。