上世纪60年代,鲍元恺的全家合影。

现在许多家长都希望自己的孩子走上从艺之路,而艺术的萌发离不开适宜的土壤。作曲家、音乐教育家鲍元恺先生为我们讲述了父亲陪伴他走上音乐之路的点点滴滴。

热爱文艺的父亲

一百年前的1919年,五四运动爆发后三个月,祖籍河北青县的父亲出生在北京一个经营布鞋的富商家庭。他天资聪颖,才貌超群,十岁前就以写牌匾和操胡琴成为前门大栅栏一带名噪一时的神童。

父亲既工秦篆汉隶魏碑,又通戏曲诗词音律。他曾短期留学日本,日语流利娴熟。英语虽不及母亲,但一般阅读绝无障碍。他喜欢中国象棋,更精于西式桥牌,牌过三巡,各家手上余牌悉度出八分。他读书过目成诵,写作旁征博引,默稿在腹,援笔成篇,一气呵成,从不窜点。他酷爱收集和阅读杂志,1949年前上海出版的休闲杂志《西风》和1950年后北京出版的时政杂志《新观察》,以及全国各地音乐、美术杂志,他几乎收集和订阅齐全。

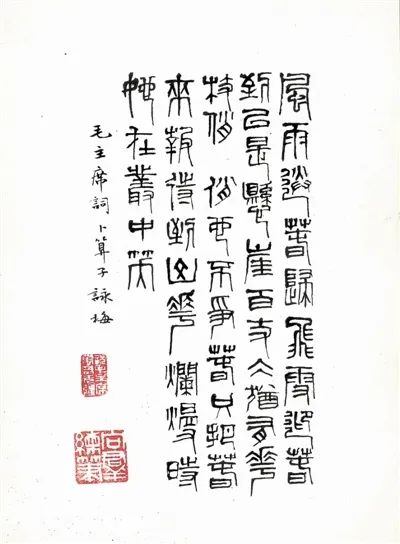

民国时期,篆刻艺术出现了几百年来从未有过的百花齐放的蓬勃景象。杭州的“西泠印社”、北京的“冰社”“寄斯庵”,天津的“津西印社”,优秀作品层出不穷。父亲十六岁起先后师从寄斯庵张志鱼先生和津西印社张穆斋先生。从侥幸保存至今的他的早期作品原始拓片可以看出,他的篆刻章法变化奇巧、虚实相生而不失流畅通透;字法圆润流走、娴熟老道而不失朴拙笔意,是在金石界交口称赞的篆刻珍品。

1937年7月,卢沟桥事变。父亲就读的民国大学为躲避战乱,从北京醇亲王府先后迁往开封和长沙。父亲留在北京,中断了大学学业。

1938年,祖父鲍国荣在六十岁生日当天因心脏病离世。他生前在天津开办“南北洋”鞋店,在北京开办“美最新”鞋店。膝下三子一女均未继承他创下的家业。

1941年,在北京女子师范大学读书的妈妈,在篆刻大师张志鱼家中结识了才情横溢气质俊朗的爸爸。一年后,一位23岁擅长金石书法的“老派”青年和一个20岁酷爱游泳滑冰“洋派”千金,于1942年5月3日在北京中山公园来今雨轩举行了隆重的订婚仪式。1943年,他们在同一地点举行了婚礼。

来今雨轩是父亲平时品茶会友的地方,也是妈妈与她的师大同学散心聚会的地方。作为茶楼饭庄,这里并不豪华,却荟萃多方名流,充满文化意趣:柳亚子的“南社”在这里活动,张恨水的小说《啼笑因缘》在这里诞生,鲁迅的译作《小约翰》在这完成。蔡元培、陈寅恪、林徽因、徐志摩、沈从文,也都是这里的常客。

1944年鲍元恺的父亲在北海公园留影。

我出生在天津王家大院

父母婚后与伯父家叔叔家共同住在前门外大栅栏西街11号(今北京东升平宾馆)祖父遗留的三层楼天井式旧宅。

1944年初,我诞生在天津河北大胡同王家大院。几个月之后,妈妈抱着我回到北京。父亲依据《春秋·左传》为我取名“元恺”:“高辛氏有才子八人,天下之民谓之‘八元’;高阳氏有才子八人,天下之民谓之‘八恺’”。在《康熙字典》中,此语列入“八”字条目——我在家族中排行第八。

大约在我三岁的时候,爷爷留下的鞋店倒闭,家道中落。父亲和他的兄弟们分家,搬出老宅,先后住在西三区后王恭厂甲13号(现西城区佟麟阁路永宁胡同18号)和赵登禹路52号(现金融街)。

1949年2月,解放军接管北京。1950年,在天津新政府工作的姨母贾火,为爸爸妈妈在天津安排了工作,我家便从北京赵登禹路52号迁往天津南京路46号。我在北京西安门内惜薪司(现惜薪胡同)27号外婆家住了半年后,于1951年2月到天津与父母团聚,从位于北京西城手帕胡同的北师大二附小(现迁至新文化街的北京第二实验小学)转学到位于天津鞍山道的一区二小(现和平区西藏路小学)继续学业至1955年小学毕业。

父亲的书法是在广泛研究碑学的基础上吸收帖学,在取长补短中发展起来的。因此它的书法作品中既有雄浑峻峭的北碑,亦有潇洒飘逸的南帖,尤以厚重端庄的龙门魏碑在书法界独具一格。我在小学除了学校必修的“大楷”“小楷”课外,父亲还要求我在课外临摹浑厚刚劲的颜体“多宝塔”和圆润秀雅的隶书“乙瑛碑”。如今,在搁笔半个世纪之后的古稀之年,我居然还能大体做到运笔从容,全仗儿时日复一日的童子功。

1945年端午节,一岁半的鲍元恺在北京中山公园唐花坞和父母的合影。

天津群艺馆“拜师”

从小学五年级,我的兴趣逐步转向音乐。同现在通过学习乐器踏进音乐之门的孩子不同,我们那个年代多数人是从唱歌接受音乐启蒙的。上世纪50年代是群众歌咏活动如火如荼的年代。爸爸妈妈都参加了以演唱从《喀秋莎》到《山楂树》,从《红梅花开》到《海港之夜》等苏联歌曲为主的业余合唱团。我则参加了本校和区里的童声合唱团。先辈音乐家为孩子们创作了一大批在艺术水准和流传广度上至今难以企及的优秀歌曲:瞿希贤的《早操歌》,刘帜的《让我们荡起双桨》,李群的《快乐的节日》,郑律成的《我们的生活多么幸福》,张文纲的《我们的田野》,潘振声的《小鸭子》等等。1950年创办于天津的中央音乐学院,更以蜚声乐坛的名师队伍和丰富多彩的音乐活动,大大提升了本来就在全国独具特色的天津音乐生活。在这样的环境下,全家人的兴趣都转向了音乐:父亲为我订阅了全国各地几乎所有音乐刊物,购买了当时出版的几乎所有中文音乐书籍,手把手地教会了我从简谱到五线谱的基础乐理。

小学毕业那一年,爸爸带我到刚刚成立的天津群众艺术馆,分别拜见了他的两位朋友:一位是天津唯一音乐期刊《群众歌声》主编高鲁生,一位是辅导部的钢琴教师黄进贤。爸爸带我到黄老师家听唱片,我第一次听到了贝多芬那五个乐章的杰作《田园》交响曲和舒伯特那两个乐章的“未完成交响曲”。一周后我当着黄老师面背唱了两部交响曲的全部主题旋律。我的音乐记忆力使黄老师大为惊讶。黄老师兴奋之余,主动向爸爸提出担任起我的视唱练耳和钢琴老师。高鲁生老师则吸收我参加作曲班的学习和由他组织的歌曲创作小组的活动。

作曲班的主要课程都是由一河之隔的中央音乐学院老师担任的:汪毓和先生(1929——2013,1955年毕业)在课上给我们欣赏并讲解的巴赫c小调帕萨卡利亚与赋格、g小调管风琴赋格,莫扎特g小调第40交响曲,成为深刻影响我一生的经典。王树先生(1926——1995,1953年毕业)以生动的讲课方式为大家介绍了许多民歌和戏曲唱腔。我后来到音乐学院上学,才知道王老师本职是教管弦乐配器的。但是他对川剧唱腔、川剧锣鼓的热爱和熟悉令人赞叹。此外,还有张筠青和李艺之老师按部就班地为大家讲作曲基础。除了大课,我还要加上黄进贤老师为我单独开设的视唱练耳和钢琴课。作曲班还不定期举办一些讲座,如王莘谈《歌唱祖国》和《农业合作化大合唱》创作体会,张鲁谈民间音乐在歌曲创作中的应用,骆玉笙谈曲艺音乐中“字”与“腔”的关系,等等,我至今记忆犹新。每周日上午,我参加由高鲁生老师组织歌曲创作小组的作品讨论活动。无论是在作曲班听课,还是参加创作小组的讨论,每次都是我们相差24岁的父子一起出现,这成了当时群艺馆的一道特殊风景。我是创作小组年纪最小的一个,还是个戴红领巾的孩子,但大家对我也平等相待,开诚相见。

中央音乐学院附中的插班生

两年以后的1957年6月,中央音乐学院附中公布简章,招收初中二年级插班生。我在爸爸陪同下,带着三天前刚刚印出来的《群众歌声》发表的作品《登山》走进河东七纬路的中央音乐学院附中考场。初试,我以笔试成绩淘汰了众多对手。而复试,还剩两个人参加面试。最后一天面试,我的钢琴程度虽然差到而令我难堪,但是我的单音、旋律与和音的听音模唱却令老师们不断露出满意的微笑。一位老师在检查了我的手指和唇牙后问我:你进来以后学长笛可以吗?听到“进来”两个字,我骤然血脉贲张:“当然可以。让我学什么都行!”这次考试,从报名、初试到面试,爸爸一直陪着我。每次出了考场他都会详细询问考试的细节。面试结束,我飞奔出去,对着在树荫下等我的爸爸大喊:录取啦!录取啦!爸爸一脸茫然:还没发榜呢。我把监考老师的原话告诉爸爸,他露出了紧张多日里难得的一笑——我终生难忘的一笑。然后谨慎地对我说:等最后看榜吧。

几天后,在中央音乐学院附中新生榜上出现了我的名字。

从1957年进入中央音乐学院附中到1967年从本科作曲系毕业,我在朱起芸老师、何振京老师、苏夏老师以及许许多多老师的关照下,从“白丁进附中”到“免试转作曲”,从“保送上大学”“各科皆名师”到“文革没误课”(1966年我已完成了全部课业,第五年只是实习和创作),以得天独厚的幸运顺利完成了十年学业。

1958年,我的学校从天津迁到北京中央音乐学院新址鲍家街21号(后改为43号),这里的前身是西城太平湖醇亲王府。22年前,这里也是父亲就读的北平民国大学法律系所在地。我们父子于不同时代在同一校址的两所大学上学,令父亲每每感慨系之。再过33年,我的女儿鲍佳音也沿着我父亲和我的足迹在这个院里度过了她的大学时光。

这期间,我在北京,父亲在天津。他每周一信,以绝无涂抹的挺秀笔迹和文白相间的活泼文风,举一反三,妙趣横生地向我传授治学与艺术之道,他在中与西、古与今、雅与俗,博与专、学与用、取与舍诸方面的指点,如醍醐灌顶,如春雨润物。他在信中多次引用并向我推荐的袁枚《随园诗话》、严羽《沧浪诗话》和李渔《闲情偶寄》,在美学观念和治学方法方面影响了我的终生。有时他还把我的信当做作文作业,从语法、逻辑或修辞方面认真批改。可惜在“文革”中,我用针线精心装订的厚厚四册信札全部失散。

这个时期,父亲在天津展现了他多姿多彩的才能。他为专业京剧团《望江亭》整场演出操过琴,全套行头饰演京剧《四进士》中清正廉明的巡按毛朋。同时,爸爸作为新诗和歌词作者,在全国各地的文学和音乐刊物不断发表新作。凡载有他重要作品的刊物,必定寄给我一份。记得1963年夏天他寄给我的一期《群众歌声》,载有他和王莘、程瑞征合作的一首歌。他在信中告诉我,那是他们三个人在一次群众歌咏大会上即席创作的。这一期封二还载有王莘、程瑞征在会上即席演唱这首歌的照片和一篇介绍这次即席创作的短文。爸爸的信中流露着喜悦,也充满了对我未来的期望。

精神上的滋养

父亲的前半生的三十年,成长于时局动荡的“民国”时期,往来于大师云集的古都北京和工商发达的港城天津,在锦衣玉食的富足家庭环境和新文化运动之后崇尚自由的社会环境中,以文人雅士的恬淡闲适,倾心研修琴棋书画,从容博览经史子集。父亲是在中西杂陈中成长起来的那一代文人,他承续着中国传统文化的古训遗风,也接受着西方人文精神的浓重熏染。这些都为我走上艺术之路提供了精神滋养。

1963年8月,爸爸突发心肌梗死。一向坦然乐观的父亲,仍笑对恶疾,戏称他的病是“心急等死”,调侃他在医院的无聊住院生活是“吃饭睡觉,拉屎撒尿,打针吃药,下棋看报”。出院后病休在家,心无旁骛,便重拾书法篆刻,以此养神静心,调节气血。

他的书法作品大至四尺中堂,小至三寸书签,行草隶篆无所不包。他以人民文学出版社发行的毛主席诗词的编年顺序,依每首诗词的风格、字数、格式抱病书写了成套的多体书法作品《毛主席诗词三十七首》。字体包括篆、隶、魏碑和行书。难得的是,在每一幅诗词中,都能不受干扰地保持一种单一纯净的风格。

鲍元恺父亲书写的毛主席诗词。

父亲在1964年后的书法作品一部分赠送朋友,一部分通过当时设在天津和平区长春道的“天津荣宝斋”(前身是40年代天祥商场二楼与我外公翟海颿、舅舅翟奉南关系密切的白石坡先生经营的“梦花室”)出售。

1968年2月27日,经受着疾病煎熬的父亲,拖着心力交瘁的身躯到北京看望同样处在灾难中的画家翟奉南舅舅。3月4号他回到天津,两天后就因心肌梗塞复发走到了人生尽头。

在风雨飘摇中度过后半生的父亲,离世时尚不满49岁。

父亲去世八年后,1976年“7·28大地震”,妈妈所居的我家楼房霎时倾覆为一片瓦砾,加上随后的大雨浇灌,他生前存在家中的书法原作、篆刻拓片和上百方印章随着堆积如山的泥浆碎砖毁失殆尽。直至近几年,我和弟弟、妹妹、女儿从各自的渠道,才零星收集到地震前流散的作品。虽为沧海一粟,却弥足珍贵。

“我永远不会忘记,那童年满天的朝霞。您把我高高举起,让我看到世界的博大。

我永远不会忘记,那灾难带来的重压。您带我走出生命的低谷,让我重新迈步出发。”

我和诗人弟弟鲍和平合作了饱含深情的独唱歌曲《爸爸》。

我永远不会忘记,他在极度艰难的岁月里带我走上艺术之途的每一件事,每一句话。

上世纪80年代的鲍元恺和胞弟鲍和平。