2015年鄭德宣為保利香港拍賣公司修復明朝益王琴,後來該琴以425萬港元成交價打破益王琴當時紀錄。

价格狂飙的影响

擅动老古琴会造成破坏古人声音美学的后遗症,而市场行情扶摇直上,也造成了古琴其他方面的后遗症,郑德宣表示:「我刚开始学做琴的时候是在公元2000年左右,一张明朝琴是新台币40万元,好一点的、后面有铭文、身分正确的也不过新台币60几万元,已是明朝琴价格的高点,这行情维持到2005至2006年,可以在香港古琴收藏最多的大藏家沈兴顺那儿以这种行情买到明朝琴,他手上有几十张老琴,非常好的他是不卖的,他玩得早、家境优渥,可以在琴售出后90天之内退你原款。他非常有自信自己的琴年代正确且没被乱动过,但售出的都不是他手中顶尖的琴。他有一把很好的琴,前几年卖到新台币8000万元,琴到这个价钱就不是弹琴的人在用,都变成收藏家的玩具了。」

「这有个好处,是做古琴的人有饭吃了。但是古琴到了这个价钱之后,所有后面的人都修不到老琴了,因为琴不再拿来弹。现在每张宋代的琴,即使最差的琴基础售价都在新台币800万元以上,明代最差的琴也要新台币500万元以上,所谓最差的琴就是有断纹、非好琴、非名家,说得不客气就是个漆器。可是为什么不再修了?因为买得起的人不是弹琴的人,他只是挂在家里,就算琴面有点杂音、有点状况都无所谓。」

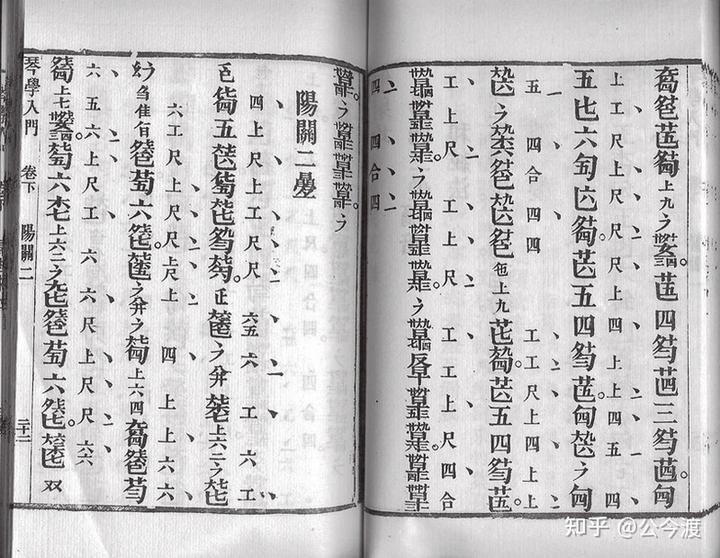

鄭德宣提出,古琴減字譜的出現與翻譯外族語言有關。圖為《琴學入門》減字譜旁註工尺譜。圖╱維基百科。

好琴的定义

每张琴都不一样,制琴师的声音美学又都不一样,郑德宣为好琴下了个定义:「第一、不能有过多的共鸣。第二、要好按。第三、每个位子音量大小要均匀,弹琴时左手在移动,琴有七条弦,音量大小要均匀。至于你说外观或小地方的瑕疵,我们现在看到的老琴大概每隔50年都会经过修复,每隔200年都被一个人大规模的修复,你现在才能看到这些琴,所以老前辈开板的机会是多得不得了。有时不是他想开的,而是琴自己开的,因为300、400年后胶和漆已经到了支撑的极限,气候剧烈变化会让琴产生这样的问题。」

另外,他也指出由工厂所制作的古琴的缺点:「由于每张琴的木头无法再复制,所以好的斲琴家会累积很多招数去对付木头不均匀的结果。像这张木头裂得乱七八糟,原因是老杉,有虫蛀,甚至有整块皮裂掉的痕迹,修补之后才去动手,会造成声音不均匀,多少会如此、但没有办法;又像这张琴的木头取自老建材有个结疤,在选材时为何不掉过头来制作(现在结疤的位置是常被按到的地方,如果掉个头较可以避开)?这很可能是因为现在中国做琴分工很细,刻的时候已非木工,而是雕刻师傅的事情,选材和准备材料的应该是木头工厂,锯外型是木工的事情,决定弧度才是琴师的事情,然后送到做漆的人那边去,所以工厂做的琴品质没有办法一致,那里就是一样的配方,做完就好了,做出来的外观是一样的,最后可以用漆修饰全部的东西。」

鄭德宣不僅在修復過程中發掘朝鮮王朝宰相尹定鉉收藏之明朝崇禎官造琴的流傳故事及歷史背景,還為之寫了電影劇本。

鄭德宣不僅在修復過程中發掘朝鮮王朝宰相尹定鉉收藏之明朝崇禎官造琴的流傳故事及歷史背景,還為之寫了電影劇本。

古时的四艺之首

琴棋书画古称四艺,是个人文化修养的象徵,郑德宣从个人的体会进一步剖析古琴居四艺首位的原因:「棋是斗两个人的智,书画是个人的美学和体会,只有琴除了有器的美、有它声音的美,还有你对这样的音乐旋律如何去演示它(可以去扭曲它、控制它);笔画到纸的边就要停,但是音乐可以让你拉出边界,因为它可以让你扭曲,但是你要演得好听,拉出边没有问题;人家节奏一拍,你给它五拍也没有问题,你爱停哪里就停在哪里,重点在好不好听、接不接得下去。弹琴既然没有文字穿插在里面,那样就不会受限制,每个人都可以有自己的解释,就看你的程度到哪一个阶段,那是指弹琴的这一件事。弹琴的美学,深刻到提供给做琴的人知道到底应该提供给这些人什么样的东西弹。古琴位居四艺之首,是因为它有其他三艺无法兼具的特质。」

「我常在说,为何扇子在清朝是文人的代表?文人做一首诗写在自己的扇子上面,后面画一个花开富贵,一次让你看到我的才艺──书、画和诗,当时不方便、也不可能随身带个卷轴到处去炫耀自己的才情。在古代中国、尤其是明代,几乎人人家中有琴,据《琴学丛书》记载:明代宁王、衡王、益王、潞王皆斲琴。潞王一辈子做了200、300张琴送给文人雅士,宁王还写了中国第一本古琴谱集《神奇秘谱》,当人人家中有琴,我便不用背著琴到你家里,到彼此家中作客可能就出现这般对话:我昨天在哪里买到一张琴,你鉴定看看这张琴恐怕不会是真的吧;老哥你买多少钱,哪里不像真的,你看这边漆、你看这边做法;你自己有老琴拿出来比比看是不是不太对;你这张是宋朝的琴吗,我最近学了一首焦白石的曲子,这首我也学过,我听某某人弹过,解释不一样……如此形成一种共同的话题和风气。会弹古琴的人如果对某首曲子很熟悉,当他朋友弹同一首,他会知道朋友的心情跟精神状态,肯定可以听得很清楚,没有疑问,这就是知音。」

今日的复兴

古代文化生活中弹奏古琴是如此之普遍,今日此一风气也有愈来愈兴盛的趋向,郑德宣说出他的观察:「2001年我在学古琴的时候,全台湾学琴人口不会超过400人,现在全台北市可能就已经远远超过1000个人。2003年古琴入选联合国教科文组织的非物质文化遗产,此一事件成为中国炒作古琴的指标,于是出现『会玩古琴才叫做有文化』的现象。中国在2006年喊出一个口号,四大文化人的指标:喝普洱茶、读经、弹古琴、盖会馆(即要有自己喝茶跟娱乐的地方),也就是高档有钱人玩的方式。中国倾全国之力来办这个事情是很可怕的,譬如说把王鹏拱到全中国第一人;另外还有像厦门政府就抓个尾巴说,厦门也是以前沿海的古琴重镇,于是厦门市政府初期就拿人民币1亿5000万元筹办了个『龙人琴坊』,跟民间的古琴公司合作,大量的制作古琴、开研讨会,这已经进行了九年,他们把台湾所有古琴的指标人物每年请一个去参加。」

「2008年后琴价大涨,习琴在中国成为高尚风气,2008年北京奥运开幕琴家陈雷激携王鹏的琴演奏后,更将王鹏的琴推到人民币350万元的高价。于是乎稍有名气的制琴者开始以人民币万元为古琴价格单位,老琴与名家琴成为收藏之物,令新投入学习的人难越门槛;于是这几年的学习者,附庸风雅或入门尝鲜者手上劣琴充斥,有心深造者望价兴叹。至于学琴者的年龄太难说,25岁以上几乎每个年龄段人数都很平均,但是似乎以某某地区有演讲或有雅集便趋之若鹜。」

雅集与师承

提及古琴雅集进行的形式,郑德宣感触颇深:「雅集这十年来被误解了。雅集一开始是个人弹各地方的调,但是现在有CD这个事情就完全被破坏了。现在变成了小型演奏会,古琴音乐只有风格,没有门派了,风格就是你弹的快或慢、怎么解释乐曲;门派则因CD的传播早就被打破了。以前江东人和江西人一辈子可能见不到一次面,某次某个大员外生日把两个人都找到了,两个人弹琴并互相非常倾慕,现在不存在这种事情了,现在只要透过MP3就可以听到全世界的古琴弹奏了。有些人为了热闹炫耀,就把所有他觉得最花俏的东西都加到里头去了,所以就不知道他什么时候要表达宁静,什么时候要表达张力。如果以书法比拟,就是从头到尾都用同一种方法书写且完全不留白,那会是种什么样的感觉?!古琴如是自抒己意,那最终应该弹出自己的风格。现在只剩有师、无师和CD派。现在的雅集很少见到门派的交流,就是同乐会,但不同老师教出来的弹奏习惯还是会不一样。」

「我不知道该怎么讲才叫做师承,我觉得好的师承是,先学会跟老师一模一样,之后自己发展再说;就好像他先模仿得一模一样,之后自己要走什么路再说。画会画到没边,写一个字一定要有所本,不管是哪一种书体或哪一派,还在框里。但是声音可以没本,一个音高我要拉多长就多长、要多短就多短,我要怎么压就怎么压,只有音乐在时间上头可以被压缩和扭曲,扭曲就是时间长短上可以完全没有限制,重点在好听。古琴这几年在台湾也有莫名其妙派、情境派、感觉派。一个东西美,大家可以坐著把它听完,在历史上可以多玩几次,大家都觉得很棒;如果没有时间的保留性,那它的出现或存在又有什么价值呢。」

文革及文革之后

对比如今热络的古琴振兴风气,郑德宣忍不住述说起他所知道的中国文化大革命时期古琴的悲惨命运:「中国现在拚命在恢复的东西,事实上都是他们自己毁掉的。文革的时候,上海路边同时摆750张琴放火烧,被国外记者拍下照片,当时会去中国采访的国外记者文化素养都是够的;另一位外国记者是有人用5块美金卖他一张琴,现在那张琴在罗浮宫。因为那时只要拿著古琴,就会招来麻烦;1976年10月文革结束,1980年时将没收的东西放还,当时没收之后会开个红纸条给你,另外一个备分的红纸条就贴在那个物件上面,结果那些物件大部分都没有人去领,拿了只是个麻烦。文革有一个很有名的故事,就是一对老琴家前一天被抓去游街,晚上睡觉时跟老婆两个人把一张唐朝琴和一张宋朝琴烧成灰,把灰吃下去后一起上吊。另一个琴家是把琴截成两段,然后塞在粪坑里;等到文革结束,他把琴捞起来,找人把它拼成一块。」

「中国处理文革没收琴到1982年到达一个高峰,国家文物修复部的人开始盗卖琴,只要年代不是太高古,甚至连宋朝以前的无款琴都在卖。有个二胡名家买了一张明朝的蕉叶小琴,只花人民币220元。文革后公告两三年后没有人来领的古琴,就全部丢给修复中心,被当作具有历史价值意义的漆器,而不当古琴看,所以只要没有帐的、或没有人回来拿的,都可以自己处理掉。台湾当时与中国不通,所以就大量卖给香港,所以当时香港想要有多好的琴,就有多好的琴。」

明杜堇〈古賢詩意圖〉,北京故宮博物院藏。圖為局部。圖╱本刊資料室。

两岸三地近年概况

关于古琴在20世纪下半台湾最初筚路蓝缕的发展时期,郑德宣以孙毓芹一门为例,举出几个事例:「文革前中国古琴研究社查阜希的手稿从没有被发行过,当时没有影印机,他把历史上所有他找得到的古书累积起来,然后手抄。做琴是工匠的事情,这些读书人写琴书的时候觉得委屈,就把很多字用生冷字去替代,得查《康熙大字典》才行,目的是炫耀他是个读书人,并非是做琴的工匠。随国民政府迁台的孙毓芹(孙公),当时没有琴书可以读,都是当副船长的弟子林立正帮他把书从中国带回来的,当时船还可以开到厦门或泉州去修,得以有机会到内陆买大量的书,他当地有朋友可以帮忙找丝弦和书。第二个帮孙公蒐集书的是香港弟子唐健垣,他为了编《琴府》从香港寄了很多书进来。陈国灯跟我讲,唐健垣还因警备总部将香港寄过来的书当成匪书,而由孙公以民族艺师的身分去把他给保出来;有一次孙公保不动,还去找前故宫院长秦孝仪帮忙。孙公是上校军职退休,他教琴、教书法,国家给他的米是够三家人吃的,所以养活不少学生;那是1970年代、大家都很穷困的年代,唐健垣当时正在编《琴府》,一天到晚要买纸影印、要买书,遇到有不懂之处,和孙公两人研讨后没结果,孙公会带他去拜访郎静山、张大千、秦孝仪去释疑。他在已逝前妻手抄原典的协助下,三年之内两人整理抄写完成《琴府》,《琴府》是这样子完成的。」

此外,他也约略说明了文革之后,中、港两地古琴在制作和修复的发展情况:「中国是1990年代之后才开始发展跟古琴有关的事情。中国修琴修得最好的首推吴兆基的学生裴金宝,裴金宝在管平湖的指导下修过唐琴〈九宵环佩〉,裴金宝是吴兆基学生中唯一对修琴和做琴有很高兴趣的人,目前是苏州地区第一把交椅。再来早期第一把做琴交椅是李明忠,算是文革后第一代,但基本上他还是常常把漆灰盖掉,或整个铲掉去修,所以不算修旧如旧。香港琴修得最好的是刘楚华和唐建垣。香港因为蔡福记的关系,修琴风气还满盛的。福记是光绪年间他们家在香港做乐器的堂号,他是光绪后期的人,到现在已经是第四代了,叫蔡福记乐器公司,里面做得最好的叫蔡昌寿,他自1980年代之后琴愈做愈好,代表香港做琴新的里程碑。论修琴还是唐建垣和刘楚华修得最好。」

鄭德宣不僅在修復過程中發掘朝鮮王朝宰相尹定鉉收藏之明朝崇禎官造琴的流傳故事及歷史背景,還為之寫了電影劇本。

减字谱的原理与古琴修复故事

制琴、修琴、弹琴样样皆善,以斲琴家自居的郑德宣面对古琴,其实抱持著朴实无华的态度,他说:「我在古琴上面认识很多人,看到很多人的德行:有些人用古琴包装他自己,得到比较多的掌声;有人透过古琴让别人觉得他是高人雅士;对我来说,我就是个做乐器的人。做乐器这件事情是没有什么可以包装的,好听就好听,不好听就不好听,做烂就做烂,要诚实去面对,可是在这中间,我反而看到很多人对古琴的态度,觉得很有意思。第二个事情是我觉得对钻研与掌握古琴声音的这个挑战还没有结束,我在做古琴比较倾向在我想要做出我想像/理想中的声音,但是在台湾以制作古琴维生是比较辛苦的,在中国会相对比较有机会,毕竟全台湾机会再怎么多,不会有超过5000个人在弹琴,还是处于弱势的,区区一个中、永和学二胡的人口,就比全台湾学古琴的人多,因为二胡可以拉〈雨夜花〉,古琴连〈小星星〉也弹不了。古琴为何在古代变成文人的雅乐?因为若不识字无法看懂谱,曹雪芹《红楼梦》就写贾宝玉看林黛玉的古琴琴谱说这是有字天书。」

制作修复古琴之外,能够弹琴且具备文史哲之国学修养的郑德宣,对古琴特殊的减字谱有其独到见解,他分享道:「在古琴的谱被记录的时候,古琴减字谱的发源时期是在唐代,当时人曹柔把古琴琴谱从整句减化成用文字去描述,所以每个字的组成,是其他字部首的缩写。如果看过中国最早琴谱──唐代〈幽兰〉,两个声音就花了11个字去解释,后来变成一个字而已;在印刷术并不发达的时候,你就会去想各种简单的方法来因应。从敦煌出土文物发现,那时候用汉字的部首去解释声音是常见的,很多外来字的翻译是用汉字的部首去当注音,这又跟日本发明片假名是一致的;再来,跟后来注音符号的发展也是一样的。既然减字琴谱从唐朝开始,在同样年代在敦煌和日本都用同样的方法,最后这个方法在学问家之间流行,注音符号也是这样来的,所以用字的部首或偏旁去代表一个事件,是自唐朝以降习用的方式。不要忽视一件事是,唐朝因为统治中国的是外族,所以需要大量的翻译,当时也是人口大迁徙的时代,日本当时来中国取经,或者中国在当时以各种理由渡海到日本去的人,在当时创造出这些东西出来,其实是同源的。」

郑德宣修琴注重修旧如旧,以及不破坏前人声音美学,以保留古琴老味;而伴随古琴流传的历史故事,更是深深吸引著他,让他愿意终身投入古琴的修复与制作。他举出亲身经历过的两个有趣案例:一张由明朝崇祯皇帝下令制作的官造琴(琴上有「大明崇祯戊寅年春奉敕制太监臣张允得督造」的落款),后流入故居现为明洞大教堂、后代子孙为三星集团四大创业家族之一的韩国朝鲜王朝宰相尹定铉(1793~1874)手中(琴上另有「崇祯戊寅后二百二十七年甲子 东海移民尹定铉谨识」,时朝鲜将清朝视作夷狄,并从事「尊周思明」的活动,故明灭后依旧奉其正朔)。后被日本掠夺而去,1995年再由台湾古董商张学渠从日本买回,交由陈国兴修复、买下,2011年再由现今藏家笛子演奏家蔡介诚交给郑德宣修复,这个中的流传故事便是由郑德宣考證出来;并在磨开原底面板时,发现陈国兴以漆灰填掉自己的落款,郑德宣惊喜发现古琴修复师──也是自己老师在其中扮演一角。蔡介诚并请郑德宣将此琴仿做三张,同时邀请郑德宣以此琴的流传故事写成剧本,打算将琴卖掉之后,将此琴的故事拍成电影。2015年农历过年前,受保利香港拍卖公司之托,郑德宣破纪录以21天完成修复一张明朝益王琴,此琴最终以425万港元成交,打破益王琴当时纪录。

经由技术与人文修养兼具的郑德宣,从材质、结构、声音美学、斲琴家的条件与观念、古今对比以及时代和社会现象,让我们了解古琴于今日修复、制作与传习的概况,进一步贴近古琴丰富深邃的内涵,期待经由传统中国文化涵养与修为的提升,今人能够真正体会并找回原汁原味的中国古琴文化。