第一种能力:音乐的感知能力。

作为一个29个月人类幼崽的父亲,天天看着一个连话都不会说的小人,听着各种曲调,从李克勤的《护花使者》到王洛宾的《掀起你的盖头来》,以及各种儿歌小曲,他能够把歌曲的节奏90%以上复制出来,这是一个最基本的音乐感知能力。

他只是一个孩子,能够模仿的只是节奏。节奏只是音乐的一部分而已。那么,音乐的感知能力,还应该包括音准的高低,简单点的比如听了一首歌能够不跑调的唱出来,复杂一点的则是所谓的“绝对音感”,在钢琴上组合三个音或者更多,亦或者是在现实生活中听到各种声音可以转化成“do 升fa la”,视唱练耳。

再比如,台湾省一位著名女歌手蔡琴,曾经在某次采访中声称自己不会看谱,只是跟着配乐或者调子唱歌。且不论她的说法是否属实,但如果没有对音乐音高、节奏的基本感知,是很难开口唱歌或者演奏乐器的。

第二种能力:技术实现能力。

解决了听的问题,那么下一步是“唱”或者“演奏”的能力。无论是声乐演唱,还是各种乐器演奏,sing or play,都是在技术技法上的实现和突破。

在声乐邻域是客观存在天赋这种东西的。世界上没有两片一模一样的树叶,也没有两个一模一样的嗓子。每个人嗓音条件先天不一样,在没有经过系统训练的前提下,普通人的正常音域范围只在一个半八度范围之内,在不跑调的前提下能完成从低音5到高音3已经是很难得的事情,至于胸腔颅腔共鸣、丹田发力这些,都是技巧去实现罢了。

在乐器演奏邻域,从常规的演奏到各式加花的技巧,要么靠勤学苦练,要么靠老师传授秘诀窍门,大多是前人在这门乐器上能够达到的高峰,留给后人一步一步去跟随攀岩,直到顶点之后,再垒砌起来新的技术高峰。

衡量音乐技巧实现的能力,有一部经典电影《海上钢琴师》里“斗琴”的片段,是一个很好的例证。黑人钢琴师与1900斗琴的第二段,黑人钢琴师先是激情澎湃完成了一段华丽无比的技巧展示,1900听完之后泪流满面,感知到了音乐里的情感,紧接着1900近似100%的复制出了几分钟前黑人钢琴师弹奏的片段。

基于第一种能力,1900听到了并且准确理解记住了刚才钢琴曲里的旋律以及搭配的复杂和弦,基于第二种能力,1900在演奏技巧上可以把曲子近似一模一样的重新演绎出来。

在音乐技巧能力里,我会的,你不会,你会的,我会,那么,我一定比你强那么一点点的。

第三种能力:音乐创作能力

无论是音乐感知,还是技巧展示,无非是对自然声响的感知,或者是对前人留下曲谱和技巧的学习,而音乐创作能力作为音乐能力三角形顶点上的那一角,恐怕才是最难获得的一种吧。

一段旋律是如何被创作出来的?我问过身边人,也在网上搜索过答案。这个问题没有标准答案。

首先,一个人要先有音乐感知能力,比如风吹过松树林,河流哗哗流淌,甚至是屋檐下的风铃,茶马古道上的驼铃与马蹄声之间的节奏,感知到这些声音与节奏,才能有机会把这些变成一段旋律。

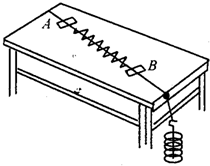

其次,这个人至少要精通一门全音阶的乐器。不存在如何乐器鄙视链的思维,比如弹钢琴看不起敲三角铁。但是,越是全音阶或者复杂的乐器,才有更多的可能性把感知的音声音变成音乐。太过简单的乐器很难去展现更多的可能性。

最后,把脑海里的一段旋律变成音乐,还需要基本的乐理知识。有一种不成熟的说法,中国古代音乐缺失的重要一环是节奏。目前各地出土的古代乐谱(主要是工尺谱),记录下来的大多是基于宫商角徵羽的旋律调式,而很少有节奏划分,类似于古书里的文言文没有标点符号。那么,同样一段旋律在不同的心境演奏下,会有完全不一样的效果,自然给不一样的人听会产生不一样的感受。“高山流水遇知音”即是如此这般产生。

然而,在现代音乐体系里,节奏是一个需要标准化的事情,没有节奏的标准化是很难完成音乐工业体系里各种乐器的相互配合。

三种能力聊完了,如果试着把三种能力当成三把尺子去衡量自己,或者去衡量身边学习音乐的人,或者去衡量自己熟悉或者不熟悉的歌手、作曲者、演奏者,大多会有各种答案。

某些歌手,一辈子只靠几首歌便立足于江湖。把他们成名的曲子拿来看一看,音域范围窄到令人发指,低音5到高音1而已,他们能够成名应该感谢曲子的作者或者那个时代的歌曲匮乏吧。

比如王洛宾,亦或者是歌手刀郎,再或者是云南传说里的刘三姐,他们在自己的音乐感知能力和技巧方面,都交出了80分以上的答卷,并且把地方曲调里的内容用现代音乐进行重新编曲。上半年我曾经有机会听到一位维吾尔族的小伙子用一把弗拉门戈吉他现场演绎《掀起你的盖头来》这首曲子的原版,“原版”的意思是这首曲子在王洛宾演绎之前的那个维吾尔族民歌的版本。因为吉他是一件全音阶乐器,所以在半音和技巧实现上完全没有任何问题。于是,这首歌的原始版本就显得比王洛宾版更加俏皮可爱,节奏感也更加强烈,几乎在每一句的末尾都有一个半音小调的加重。

导演姜文在电影《让子弹飞》上映之前的某次见面会上,有一位观众提问:姜文导演,你作为一个中国导演,拍摄的是中国民国时期的电影,为什么要用一个日本曲作者久石让创作的交响乐作为电影的配乐?

姜文的回答符合本文的第一把尺子,他说:我从小生活在北京的大院里,打我有记忆的时候,听到的都是交响乐,那时候的样板戏的配乐都是交响乐,不是中国民乐啊。我也想用民乐,但是我分不出来民乐里哪段是悲伤,哪段是快乐。交响乐我能听出来啊,就这么简单的理儿。

再比如,类似郎朗、李云迪,他们在第二把尺子里已经是世界顶级技术的存在,但是,在第三把尺子里,也许只是一个普通人。而类似黄霑、陈勋奇、赵季平等,能够结合影视里的画面和情节,创作出嵌入气氛的乐曲,是第三种能力的展现。

诚然,每个人对于音乐的感知能力是从小一点一滴积累出来的。听交响乐长大的人,和听丝竹管乐长大的人,对于音乐的感知类似于吃甜豆脑还是咸豆脑一样,很多时候存在着不同与彼此误解。

这个世界很多时候是由误会与误解构成,音乐有时可以成为解除误会的桥梁。比如日本指挥家小泽征尔评价二胡曲《二泉映月》要“跪着”听,比如北美洲的原住民印第安人留下的盖那笛独奏曲《最后的莫西干人》传达的悲伤,再比如1998年世界杯的主题曲《生命之杯》里对于足球和运动最原始的激情与渴望。

这个世界也许不那么美好,但幸运的是,我们还有音乐。