刘天华先生是我国近、现代最杰出的作曲家、演奏家、音乐教育家之一,是我国近、现代民族音乐的先驱。刘天华先生确实是一个极具才华的天才音乐家。正像天才的、才华洋溢的奥地利音乐家莫扎特那样,天华先生37岁死于猩红热感染,莫扎特死于35岁,都是英年早逝。他们都是一个大写的人,一个顶天立地的人,为人类留下了极其宝贵的精神财富。刘天华的作品就是一部书,一部大书,一部奇书,一部令人看了不知疲倦的书。我们只有认真地去学习它、发现它、研究它、挖掘它,才能使我们的民族音乐进一步发展、壮大、繁荣起来,从而实现刘先生生前的“与世界音乐并驱齐驾”的宏伟目标。

为什么说刘天华先生是一个大写的人,一个顶天立地的人,用他本人的一段话,可以看作他创作理念及其思路的真实写照,那就是“必须一方面采取本国固有的精粹,一方面容纳外来的潮流,从东西的调和与合作之中,打出一条新路来,然后才能说得到‘进步’两个字。”刘天华一生的创作实践与艺术道路,正像一个人的两只手:一手紧紧攥住中国传统音乐文化不放,经过去伪存真、去粗取精、推陈出新,取得了本国固有的精粹。另一方面,他一手紧紧攥住西洋音乐文化不放,经过深入学习、重点借鉴、合理应用,容纳了外来的潮流。

首先,他具有极其深厚的国学基础。哥哥刘半农是提倡新文学的先锋与国学大师,他深受其哥影响。因此,他无论是国学中的语言学、语音学、修辞学、音韵学等都很精通,对中国传统文化的古典诗、词、曲,尤其是昆曲都有着相当的研究造诣,这可以从他的作品中充分的展现出来。

其次,他学习了多种民族乐器,向周少梅学习二胡;向沈肇州学习琵琶;向王殿玉学习大擂拉戏,等等。周少梅当时就有“三把头”胡琴大王的称谓,刘天华正是在周的基础上,将普通被人看不起的胡琴,提升到民族独奏乐器的地位。而要成为独奏乐器自然非得运用三个把位,用刘的话说甚至可以分“七把乃至十二把”,说明他的思路拓展十分开阔。沈肇州当时是崇明派琵琶的主要传人及最佳诠释者之一,曾为孙中山表演被誉为“绝艺”而名声大噪,刘先生曾向他学习了全套的《瀛州古调》曲。

另外,他还向民间艺人王殿玉学习大擂拉戏,向民间乐队学习苏南吹打曲等,这种不耻下问地向民间艺人学习的做法,确实是十分令人敬佩的。他最终就是去北平天桥搜集民间锣鼓谱不幸染病而去世的。他在学习的过程中,积累了大量的民族音乐曲目,包括二胡、琵琶及苏南吹打、江南丝竹、广东音乐曲,等等,这对他日后的创作起到了基础扎实、厚积薄发的作用。还有他向童斐等学习中国传统音乐理论。童氏是他当时就读的常州江苏省立第五中学的校长,著有《中乐寻源》一书,童的中乐渊博知识对刘的传统音乐理论知识积累是极有帮助的。这些均是他紧紧攥住中国传统音乐文化的一方面。

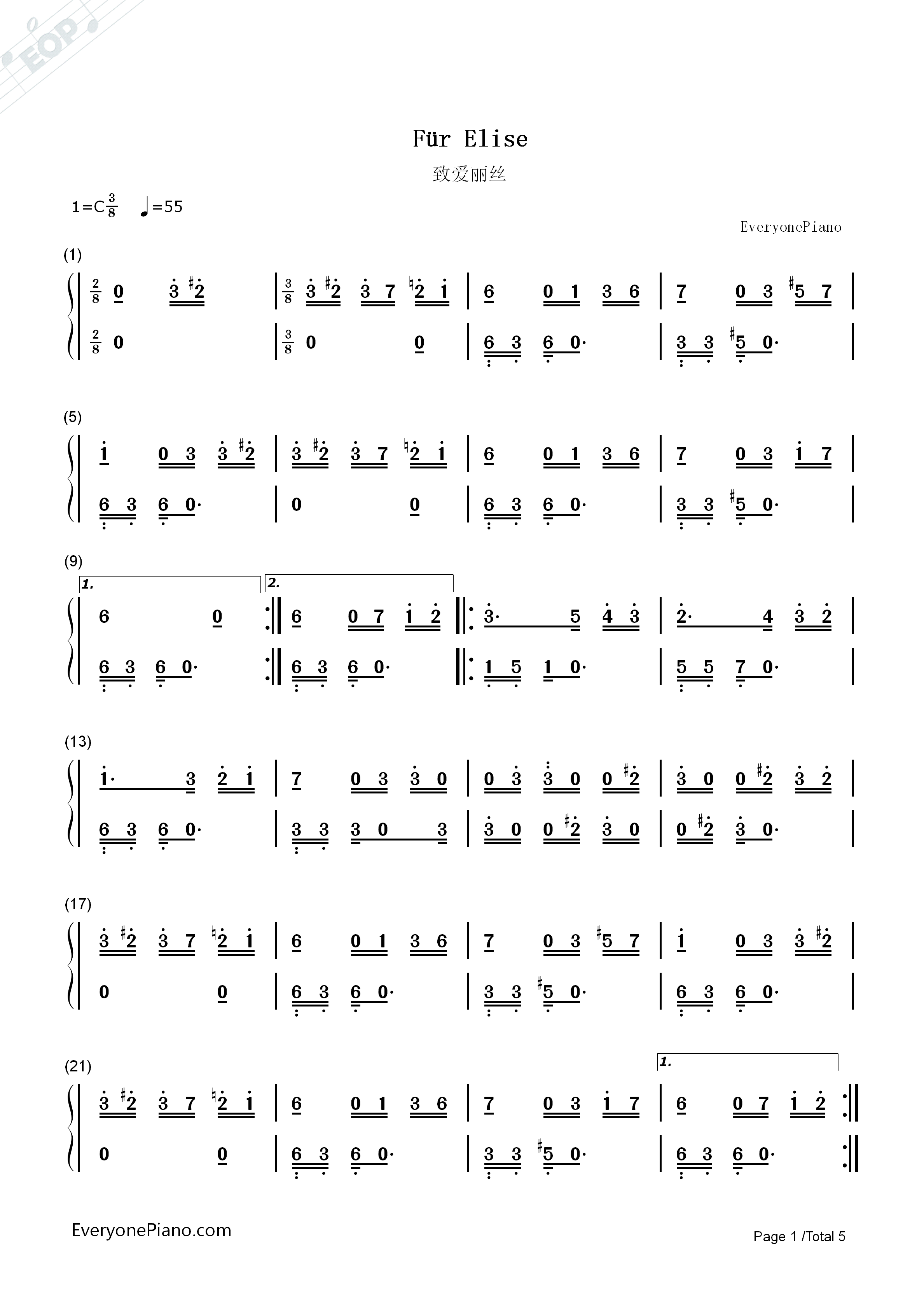

在学习西洋音乐方面,一是向[苏]托诺夫学习小提琴;自学以及向[苏]嘉祉学习钢琴;而且,在常州中学念书期间,就已学会了西洋铜管乐器等。二是同样积累了大量的西洋音乐曲目,包括小提琴曲、钢琴曲及其他的乐曲,尤其是小提琴曲。例如,法国圣桑的《引子与回旋随想曲》、西班牙萨拉萨蒂的《流浪者之歌》、意大利塔蒂尼的《魔鬼的颤音》、德国威廉密的《G弦上的咏叹调》以及波兰肖邦的《波兰舞曲》《夜曲》等,很多唱片他是日日聆听揣摩,成为他借鉴创作的源泉之一。三是学习西洋作曲法,从他所创作的乐曲来看,西洋曲式上的借鉴较多些。另还有变化音的运用,现代转调的运用,等等。当然,他两手所掌握的音乐技术与资料,还必须通过头脑来进行“调和”,必须兼收并蓄、融会贯通,才能创作出新的音乐作品来。正如好的翻译家那样,既要有深厚的中文底子,又要非常熟悉西文,这样翻译出来的东西才能达意才能有深度。

天华先生的每一首乐曲都具有深厚的中国文化底蕴,同时,又闪烁着中西音乐调和与合作的光辉。

下面我们可以从刘氏的十大二胡曲得到启示:

一、从创作的曲名上看,多用“行、吟、操、讴”等词汇,显然就是来自于我国古乐府的命题。

[唐]元微之《乐府古题序》讲得很清楚:“《诗》迄于周,《离骚》迄于楚,是后诗之流为二十四名:赋、颂、铭、赞、文、诔、箴、诗、行、咏、吟、题、怨、叹、章、篇、操、引、谣、讴、歌、曲、词、调皆诗人六义之余,而作者之旨。由‘操’而下八名,皆起于郊祭、军宾、吉凶、苦乐之际。在音声者,因声以度词,审调而节唱。句度长短之数,声韵平上之差,莫不由之准度。而又别其在琴瑟者为操、引,采民甿者为讴、谣,备曲度者,总得谓之歌、曲、词、调,斯皆由乐以定词,非选词以配乐也。由‘诗’而下九名,皆属事而作,虽题号不同, 而悉谓之为诗可也。后之审乐者,往往采取其词,度为歌曲,盖选词以配乐,非由乐以定词也。”[宋]姜白石《诗说》的区分是:“守法度曰诗,载始末曰引,体如行书曰行,放情曰歌,兼之曰歌行,悲如蛩螿曰吟,通乎俚俗曰谣,委曲尽情曰曲。”刘氏创作的《光明行》的“行”、《病中吟》的“吟”、《独弦操》的“操”、《苦闷之讴》的“讴”、《悲歌》的“歌”等这些曲名就是来自于我国古代的文学体裁和音乐曲式,从而体现出中国古典文学艺术的文采美感来。当然,也体现了刘氏所处中国时代阶段的一些文学与音乐上的特征。然而,在乐曲的曲式上又不全是传统的。例如,像《良宵》《月夜》就没有运用上述的体式名称。很明显是用现代的曲名,似乎没有这种古典用词来得简洁、深刻。当然,乐曲的具体曲式由于涉及到旋律发展手法运用等问题,当传统旋律发展手法推动力不够时,必然就需要借鉴西洋的旋律发展手法及曲式特点了。

二、刘氏的每一首乐曲都是真情纯意的自然流露,看来非常的率性和随意,节奏并不受如今小节线划分的约束,然而在这种随意之中又浸透了中国传统音乐的“精粹”。

如果从每一首乐曲的结构与旋律发展来看,他似乎是无所拘束、沾手而来、手到渠成,几乎达到了随心所欲、姿肆汪洋的地步。但是,仔细观察他的旋律及其发展,又不能不说是一种独具匠心的、心到手到的精心之作。这些非有深厚的中国传统文化艺术修养是不可为的,同时也是深谙中外音乐作曲之道才能取得成功的范例。例如,除了《光明行》《空山鸟语》较多吸收了西洋作曲手法之外,其它的乐曲大都是从小的乐逗开始,然后,重复联缀、肆意铺陈,不断地承递变化将旋律引申羽化出来。这种手法不像是西洋的动机发展手法,而更像是我国传统国画中墨迹式的铺陈手法。如果说旋律较为规整的变化称为“变奏”的话,刘氏运用的就是不很规整的“变形”手法,“形随音而变,音随形而化”,这些自然与我国所用的音阶形式等方面是有密切联系的。

如以下面《闲居吟》为例:

这是此曲的第一句,

看似像动机结构,但是运用上并未采用西洋严格的动机发展手法那样,而是作中国墨迹式铺陈手法的展衍。此曲第一段除了这句外,其它三句也是落do音的,则是长短不一,犹如“词”的长短句那样,随情而恣意发挥出来的。有些相同的曲调语汇像是装配零件那样,如

等,加上其它曲调语汇音型的穿插,构成了长短不一的乐句。当然,在弱拍上的停顿可以说是东方音乐的节奏特点之一,刘氏乐曲所反映的正是这种节奏特点,说明他还是主要运用中国传统创作方式为主的,又如:

《月夜》:

看来它的大多数乐逗并不在节拍的强拍上,这就是东方音乐的节拍节奏特点之一。

三、刘氏的作品与源远流长的中国诗词一脉相承,有相通之处:如果我们把《良宵》曲的第一段划成3/4拍,似乎更适合乐曲的节拍:

《良宵》:

这里可以举个《虞美人》词,此词最早是[唐]教坊曲名,后用于词牌。于是有人发现这词不但字数、句数是律诗,而且连平仄的方法也都是一首律诗或两首绝句。因此,本来大概在唐的前、中期是一首整齐七言句式的律诗,到了唐的后期就转为一首长短句式的词了:

春花秋月何时了, (平平仄仄平平仄)

往事知多少!小楼 (仄仄平平仄仄平)

昨夜又东风,故国 (仄仄平平平仄仄)

不堪回首明月中。 (平平仄仄仄平平)

雕栏玉砌应犹在, (平平仄仄平平仄)

只是朱颜改。问君 (仄仄平平仄仄平)

能有几多愁?恰似 (仄仄平平平仄仄)

一江春水向东流。

中国文学上的诗体如何转变为词体,分析起来比较复杂,在这里只能提及诗词的“词句”与音乐的“乐句”节拍有关联的方面。由于中国的文章历来是不用标点符号的,标点符号是直到近现代以来从西洋文学上引进的。在中国文章中不用标点,通常词句分割与词意也是清楚的。当然,正像上例《虞美人》词那样,在诗转为词的过程中,确实也会产生句子分割模糊与词意不能通达的现象。反映在音乐节拍上,也造成节拍分割的不易确定。例如,以天华先生的《良宵》一曲来说,通常是作2/4拍记谱的,笔者发现如果按3/4拍记谱也是可以的。正有点像上述诗体变为词体那样。实际上中国式的节拍用西洋拍式来套,总是有的地方的节奏会是不符合西洋强弱规律的。正如[苏]玛采尔在《论旋律》中讲到的:“强拍的细分和节奏在弱拍上的停顿,是东方音乐节奏的典型特征”。西洋音乐是有规则的强弱拍交替,而中国传统音乐这种交替就不很规则。解决的办法最后总是分解到一拍子形式上。这就是多用于北曲上的、被称为的“底板”形式。我们仔细来拍板演奏《良宵》曲,可以发现在2/4拍记谱中节奏有的是叉开的;在3/4拍记谱中虽然也存在这种现象,但似乎反而会好一些,尤其是第一部分3/4拍记谱肯定比2/4拍记谱为好。正像杨荫浏所讲的传统音乐:“有些曲调又一定会发现出不符合寻常小节所代表的强弱关系之处”(《语言与音乐》),这也说明了刘氏的这些作曲手法还是深深扎根于传统的,显然取得了很好的效果。

四、成功吸收一切西洋作曲技法,洋为中用。据[匈]萨波奇•本采《旋律史》中把西洋音乐旋律发展史分为巴洛克和洛可可两个时期。巴洛克时期就是“非对称特点和它的复杂巨大的旋律,无论在什么地方总是和单一主题结构联系在一起的”。在这一点上,中国传统音乐旋律与之是接近的。但他们还有“模进,这个巴洛克时代罗织旋律的主要技术”,这在中国传统音乐旋律中是很少见的。天华先生的《良宵》一曲则是大胆地借鉴了“模进”这个西洋旋律发展方法。试比较一下《良宵》与西洋名曲《托赛里小夜曲》,你就会明显地察觉与体味到《良宵》的模进手法以及它的韵味包括节奏的律动,还有八度的接奏与翻奏方式等,与《托赛里小夜曲》有异曲同工之妙!

天华先生十分注意并善于吸收中国传统音乐中的民间音调和戏曲曲牌巧妙地融合在他的作品中。如《病中吟》中小七度大跳音程,似乎有京剧西皮过门的痕迹;而后段音型节奏犹如京剧曲牌《小开门》这种封闭式的节奏型(俗称关门点)。这种节奏型在外国音乐中是极少看到的。而《病中吟》的曲式则是采用了西洋带再现的三部曲式,从而,《病中吟》就成了中国民族音乐史上第一首带再现三部曲式的乐曲。但它的内部结构及音调,则是地道的中国传统音乐风骨与神韵——这就是天华先生的“从东西的调和与合作中,打出一条新路”的高明之处!

直接借鉴外国的作曲手法,这在《光明行》中表现最为突出。乐曲的乐句节拍较为规整,旋律具有明显的西洋大调性质。运用西洋的转调方式,西洋的进行曲式,说明刘氏不仅能灵活运用与发挥传统的一切,而且也掌握了西洋的作曲方式,尤其是能结合二胡乐器的特点,例如,四、五度的转调运用,就是因为二胡乐器音域比较窄,为了扩大旋律进行的范围,采用了分解和弦与转调的方法。但是刘氏运用的比较巧妙,不露痕迹,自然而顺达。又如,像抖弓技巧的运用显然是借鉴了西洋弦乐器上的演奏技巧,取得了很好的效果。

能把传统与西洋两方面类似的特点结合起来,使乐曲别开生面。例如,《独弦操》又名《忧心曲》,显然天华先生是借自琴曲名称而来的。此曲的构想一方面来自宋代“徐衍奏稽琴”的典故,徐衍在断了一根弦的情况下,单独用另一根弦把乐曲奏完的故事;另一方面的灵感又是来自于小提琴名曲《G弦上的咏叹调》,这恰恰证明刘氏那种中西不挡的才能。特别是如上面所说的乐曲那个“忧心”主题,给人以一种特殊的、不可言状的情感,说明刘氏音乐形象与情感抓得是何等的准确,一矢中的。

(未完待续)

点击