如果说Axl Rose(阿克索尔·罗斯)是GUNS'N'ROSES(枪与玫瑰乐队)的一半的话,那么Slash就是另一半。看过November Rain(十一月的雨)MTV的朋友一定会对Slash在教堂前的那段吉它Solo留下深刻的印象。2009年的时候,时代杂志将其列为十大时尚最佳电吉他手的第2名,他在Gigwise的史上五十位最伟大吉他手榜单上列21名。他与乐队主唱Axl 的不和传闻以及乐队解散的真正原因一直被人关注。

2007年,在很多人的强烈怂恿下,Slash写下了自己的传记,诚实讲述了自己从小到大的历程,如何开始弹吉他,他的父母,枪与玫瑰不为人知的一切,他的怪癖,数不清的女友,他的两个儿子......

记得BIllboard网站曾经总结过100本值得一看的音乐自传,介绍语里说:“在音乐人产量日益萧条的今天,如同告别巡演和精选专辑,自传也永远是稳赚不赔的买卖。但是今天这些音乐人的自传也不再是“机场畅销书”的级别,相反的,摇滚明星也可以写!(虽然可能他们的粉丝们都不能100%确定他们读书~)。”用这段话来形容Slash的这部自传十分贴切。读摇滚明星的自传肯定比读什么非虚构文学刺激得多。总之就像这部书的英文副标题一样——“虽然骇人听闻,但是确有其事。”

在书的最后,Slash说:“用这种方式回顾一生感觉有点怪怪的,其中不少故事读起来似乎像是别人的故事,感觉像是第一次听说似的......我变了,但其实也没变,就好像我的性格依旧,但是智慧却有所增长。”

下面小编从书中选取了Slash口中的7段趣事,看完之后,我只想说,这的确不可能是别人的故事,只能是Slash的故事。Enjoy!

我母亲和大卫· 鲍伊有过一段不愠不火的恋爱

slash母亲Ola Hudson与大卫· 鲍伊

1975 年, 大卫· 鲍伊在录制《站台之间》专辑(Station to Station)时与我母亲有过紧密合作。她早在《年轻美国人》专辑(YoungAmericans)时期就开始给他设计衣服了。后来当他在新墨西哥州出演电影《天降财神》(The Man WhoFell to Earth)时,自然请来了我妈妈为他设计演出服,此后她和鲍伊二人便日久生情,开始了一段不愠不火的恋爱。现在看来可能没多大点事,但当时那感觉就好像是眼瞅着外星人降落在你家后院似的。

父母分居之后,我妈妈、弟弟和我搬到了兰奇利路。我们的别墅非常酷:客厅墙壁是天蓝色的,上头还有白云点缀;屋里摆了一架钢琴,我妈妈收藏的唱片堆满了整整一面墙。整间屋子给人的感觉非常友好舒适。鲍伊常常带着老婆安琪(Angie)和儿子祖依(Zowie)来拜访。70年代的独特之处由此可以见一斑:鲍伊带着老婆孩子来情人家做客聊天居然都不足为奇。那会儿我妈妈跟鲍伊一起练一种超凡冥想法,他们会一起在卧室里的神龛面前念念有词。

一旦我跟大卫熟络之后,我便接纳了他的存在,因为他既聪明又搞笑,而且才华出众。与他在台下接触多了反而能让我更好地领略他在台上的风采。1975年,我跟妈妈一块去洛杉矶论坛体育馆(The Los AngelesForum)看他的演唱会。与之前的多次经历一样,他进入角色登上舞台的那一瞬间便把我迷住了,整场演出简直都是对表演艺术的完美诠释。这位我认识的艺人身上具备的熟悉元素全都被夸张到了极致,他将摇滚明星这一概念精简至其本质:成为摇滚明星,就是找到你本质与愿景之间的交叉点。

再来说说我的偷窥史

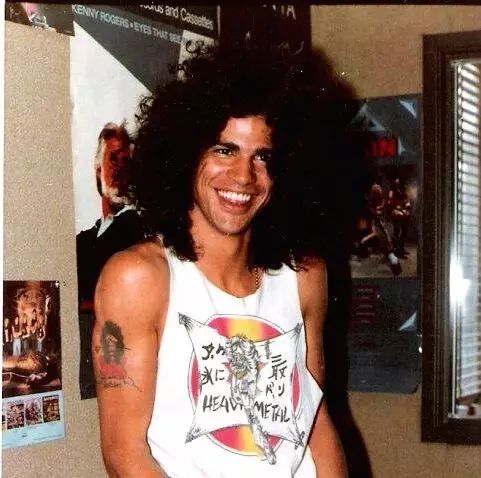

青年Slash

我后来又有了一个新爱好——偷窃癖,不过在此就不展开细说了。我只能说,当时的我有点愤世嫉俗。我把需要但买不起的东西偷了;我把让我开心的东西偷了;有时我纯粹是为偷而偷。

我偷了不少书,因为我很喜欢阅读;我偷了不少磁带,因为我喜欢音乐。没赶上好时候的人们可能不知道的是,磁带其实有不少缺点,比如音质越听越差,还容易卷成一团,而且在阳光直射下还会融化掉。但磁带偷起来却是方便无比。它们就好像薄烟盒,胆大包天的窃贼完全可以把某支乐队的全部音乐生涯塞进衣服里而不被发现。

最过分的那会儿,我衣服能藏多少我就偷多少。我把战利品倒在灌木丛,之后返回战场继续偷,有时甚至都不带换地方的。有一天下午我从水产品公司(Aquarium Stock Company)偷了几条蛇。那是一家我经常光顾的宠物店,店员早就跟我混了个脸熟,他们肯定猜不到我会偷他们家的东西。倒不是因为我看不惯他们,我光顾那家店是出于对动物的真爱,我只不过是对那家店本身没那么尊重,不顺手拿回家几条感觉有点亏。我偷蛇的方法是把蛇绕在手腕上,然后穿上夹克,确保它们趴得离肩膀足够近就好。有一天我进城偷了好多好多条蛇,出去藏好之后又回到店里,然后偷了好几本关于怎么饲养珍稀品种宠物蛇的书。

还有一次我偷了一只杰克逊变色龙,这玩意可不好偷:它们这种变色龙长有犄角,一般身长25厘米,爱吃苍蝇。它们跟小型鬣鳞蜥一样大,而且长着那种向外突出、金字塔形状的怪眼睛。小时候我真是胆大妄为,我带着它径直走出了商店,要知道那种变色龙非常昂贵,是宠物店里的异域品种。带着它回家的路上,我想不出什么好理由来向我妈解释为啥这家伙会出现在我屋里。想来想去,我觉得最好的办法是让它待在室外,就在我家后院垃圾桶旁边长满葡萄藤的铁丝网上。我后来又偷了一本关于杰克逊变色龙的书,得知它们爱吃苍蝇,看来垃圾桶旁边的铁丝网最适合老杰克(OldJack)了——那里的苍蝇可是无限量供应。每天找它不是件容易事,因为它与周围环境融为一体的能力可谓一绝,毕竟变色龙就是干这个的。我每次找他都得花上不少时间,而我热衷于这项挑战。这样的状态持续了大概五个月,之后它藏在葡萄藤里的能力愈发熟稔,直到有一天我根本找不到它了。我后来每天下午出去找它,坚持了两个月仍然未果。我完全不知道老杰克最后下场如何,天有不测风云,我希望它一切都好。

青年Slash

不得不说,我是非常幸运的,因为我大部分的偷窃行为都未失手,而且内容五花八门。我究竟无聊到什么地步呢?有一次我受刺激从一家体育用品商店偷走一只充气皮划艇。下手之前我稍微策划了一下,然后一气呵成,最后居然没被抓。

不过,跟那些不断鲁莽行事的人一样,我必须承认“多行不义必自毙”这句话确实不假。

谈谈我的切身经历吧。后来我在日落大道的淘儿唱片行(Tower Records)终于行窃失手,而且那还是我爸妈最爱的音像店。那天的经历我至今记忆犹新:下手之前我就有种不祥的预感,但还是决定赌一把。当年我大概15岁,我记得把小轮车在店门口停好之后,我对自己说以后来这家店下手应该小心为妙。但这想法当时并没有帮到我:我贪婪地在夹克和裤子里塞满了磁带,心满意足准备离开时觉得好歹应该买几张专辑,以便转移收银员的注意力。我走向柜台,手里拿着的应该是廉价把戏乐队(Cheap Trick)的《梦境警察》(Dream Police)专辑和齐柏林飞艇乐队的《圣人之屋》(Houses of the Holy)专辑。交完钱之后,一种稳操胜券的喜悦感油然而生。

走出店门,刚坐上自行车正准备开溜的时候,一只手重重地拍在我的肩膀上。我竭力矢口否认,但还是被识破了。他们带我来到商店二楼的一间屋子,那里有一张单向玻璃,我的一举一动早就被他们看得清清楚楚,而且还有录像作证。他们打电话叫来我妈,我交出了裤子里的所有磁带,他们把磁带在桌子上摆好,打算等我妈来了之后让她好好看看。小时候我运气好,干了不少缺德事但都没承担后果;但是在我爸妈经常光顾的唱片店里偷磁带被抓,结果恐怕是国法易饶、家法难容。我永远也忘不了欧拉走进办公室,看见我人赃俱获时的表情。她没怎么说话,而且也没必要多说;我心里再明白不过,我在她心目中的乖宝宝形象已经轰然倒塌了。

因为所有赃物都被成功收回,淘儿唱片行后来并没有提起诉讼。他们放我走人,前提是我再也不能踏进唱片行一步,之所以如此慈悲估计是因为他们那儿的某位经理认出我妈妈是位老顾客吧。

六年后,我阴差阳错被这家唱片店雇来在录像部门打工。前六个月期间,我每天上班都相信肯定会有人认出我就是当年的小偷,然后炒我鱿鱼。我猜如今应该有人发现我在求职表上撒了个弥天大谎;而且我相信,当年我成功偷走的那堆战利品的价格肯定比我几个月的工资还要多。

枪与玫瑰乐队就是这么开始的

枪与玫瑰乐队成员,右一slash,右三Axl Rose

枪与玫瑰乐队组建之前的具体过程我记不太清了,因为说实话,大部分时候我都不在场。我无意呈献经得起学术推究的历史经过,也不打算纠正现有的常见误区,我只是讲讲自己的经历而已。1985 年早些时候,艾克索和崔西·冈斯开始组建乐队,他们找来了洛城之枪乐队的贝斯手欧乐·贝池(Ole Beich)和鼓手罗伯·加德纳(Rob Gardner);之后没过多久伊兹也加入乐队,随后出于显而易见的原因,艾克索提议把名字改成“枪与玫瑰”。至此,崔西终于凑齐了他心目中的梦幻阵容——我之前说过,他想跟艾克索和伊兹组乐队这念头可是由来已久。枪与玫瑰这乐队是先演了几场之后才开始写歌。

那会儿我还在淘儿工作,平时没什么事。有一天伊兹给我带了一张枪与玫瑰在奥兰治县的演出传单,我拿在手里确实羡慕嫉妒恨啊。后来欧乐走人,达夫接手,他们又演了几场,然后又写了几首歌。好像是在奥兰治县演出期间艾克索跟崔西吵过一架,崔西没过多久就撒手不干了。有一天晚上艾克索现身淘儿,问我愿不愿意跟伊兹一块写几首歌,试试感觉如何。我当时好好想了一下他这句话的含义。

艾克索和伊兹是一对创作搭档,乐队其他人需要同时跟他俩配合好。伊兹退出好莱坞玫瑰的动作实在迅速,我俩都没来得及好好了解一下。我挺喜欢伊兹的,毕竟他是我认识的第一个人,而且我喜欢他这人的气质,也欣赏他的才华。我平时直接跟伊兹打交道,这样跟艾克索之间才能有所缓冲。艾克索跟我在很多方面都合得来,不过我俩天生就是两类人。虽然我俩惺惺相惜,合作起来也很是愉快,但是我俩真的可谓性格迥异。情况不对的时候,伊兹便会出手相劝,后来达夫也是如此,但当时有伊兹在就够了。

几天之后我去伊兹家找他,他正在写一首叫《别哭》(Don’tCry)的歌,我马上便参与其中。我写好了几段吉他旋律,后半夜我俩都在对这歌精打细磨。那天经历很愉快,我俩在合作过程中都受益匪浅。

我们在银湖找了一间排练室,阵容包括达夫、伊兹、艾克索、罗伯·加德纳还有我。大伙互相都很熟悉,那天晚上我们把各自写的歌都贡献出来,很快就进入了状态。音乐人总喜欢说“魔力”这词,其实意思就是每个乐手配合默契、优势互补、整支乐队合为一体的状态。那天是我第一次强烈感受到这种“魔力”,那种经典摇滚的邋遢劲儿实在太正了,完全就是我喜欢的那类音乐,比如早期的空中铁匠、AC/DC、自取其辱(Humble Pie)、艾利斯·库珀。

乐队里的每个人都有着明显的个人风格,但我们不像别的洛杉矶乐队一样利欲熏心,满脑子想着出唱片。我们才不管这么安排歌曲结构登不上排行榜或者搞不到大妞咋办,我们对精打细算的叛逆没有兴趣,因为我们这群志同道合的小屌丝们看不惯这类作风。我们怀有憧憬并富有激情,对于职业操守有着特殊洁癖,而这正是我们和其他乐队的根本区别。

乐队面临危机的日子我迷上了电视上的烹饪节目

slash与Axl Rose最终导致了乐队解散,但在这部书中,slash明确给出了乐队解散的真实理由,是什么就不说了。

当时我正在厕所里一边看着杂志一边上大号。达夫跟马丁在外头合奏,我隔着门听了两耳朵,心想:哎哟。我在厕所里的动静都比他俩弹得好听。这也很好地说明了一个道理,那就是把优秀乐手放到一起不代表他们弹出来的歌好听。把歌写好是个复杂过程,会牵扯到默契程度以及不同乐手不同风格的融合等等因素,绝对不像做加减法这么简单。就好像如果你要造科学怪人的话,不光得有天才……还得有闪电。

我从厕所出来之后,达夫还在弹着琴,不过他的眼神已经说得很明白,可想而知马丁并不合适。我们完蛋了,因为马丁是我们候选名单里希望最大的,而且那上头的人我们已经全都试了一遍。史蒂芬的功劳确实被埋没了,《毁灭的欲望》专辑里的感觉和力度很大一部分都应该归功于他。他打鼓有一套难以模仿的风格,也很难被任何人取代,他那种小伙子特有的轻浮反而成了我们乐队独特的火花。

过去几个月以来我们不断推动的势头戛然而止,虽然我外表上没啥反应,但我其实慌得要死。我心想:完了,我们歇菜了。我当时觉得枪与玫瑰肯定就此解散了,因为我们找不到合适的鼓手。此外我还担心的是,一旦我们解散,我该如何是好。

我跟达夫在这期间变得形影不离。他跟曼迪分手了,乐队没事的时候我俩经常出去逍遥,首选就是原来猫屋酒吧老板瑞奇·拉特曼新开的酒吧,名叫青楼(Bordello’s)。那地方不错,后面还有个即兴表演的小屋子。有个布鲁斯乐队经常会上台表演,我也没事会上去掺和两三首歌。那酒吧真是好玩极了——每次我们过去都会喝点酒弹会琴。但是说实话,即便你出了名去哪儿都是人见人爱,过了一阵之后其实也挺无聊的,去过两三次之后就没啥新鲜感了。

其实我想说的是,我更愿意在家里宅着喝一天酒,听听唱片弹弹吉他写写歌。跟之前我扎海洛因期间不爱出门不一样,我现在已近切换到了工作模式,出门社交实在是没啥意思——我希望每天多干正事,推动乐队前进。有一天晚上达夫把我骗了出来,去花生酒吧(Peanuts)跟一个不错的布鲁斯乐队即兴合奏。后来我们跟他勾搭的一个叫皮莱尔(Pilar)的姑娘聊了起来。皮莱尔很性感,看样貌应该是中东或者拉丁美洲那边的,不过我不太确定。她带了个朋友叫蕾妮(Renee),我几乎没怎么跟她说话。蕾妮有着一种桀骜不驯的劲儿,拿鼻子看人,一副拽拽的模样。她长得很漂亮,她自己也清楚,我一下子就被她这范儿迷得鬼迷心窍,因为越是难搞的姑娘越是让我难以抗拒。正如莱米· 奇欧麦斯特所说:“得手之前的追捕才是乐趣所在。”蕾妮对我干了啥或者有啥名声毫不关心,她完全不属于摇滚妞的范畴。

她的职业是模特,正在往演艺圈发展,非常独立自我。没过几周我就搬出了核桃屋,跑去她家跟她成天黏在一起。她爸去世之前给她在谷地远景买了套好房子。屋里我记得有个小餐厅,然后就是床和沙发各一张。我们每天生活如下:我早晨醒来之后躺在地上,喝完伏特加就抽烟,直到她起床为止。然后她忙她的我忙我的,日子就这样。我看了好多好多烹饪节目:《美食家快跑》(TheGalloping Gourmet)、《东西大厨》(Great Chefs of the East and West)还有《食品网络》(TheFood Network)……从此我便迷上了烹饪节目,直到现在也是如此,不过我从来都不做饭。到了晚上我们就点外卖。

平时在家我就是这么过的。与此同时,我们寻找鼓手的任务还在继续。

迈克尔· 杰克逊喜欢我可能是因为我比较卡通

舞台上的迈克尔· 杰克逊与斯莱史

“斯莱史,迈克尔· 杰克逊想要跟你联系。”艾伦说道,“他想让你给他的新专辑录音。”

“哇。”我说,“好的。”

下一个电话就是迈克尔打来的。

“喂?”我说。

“喂?斯莱史?”如同往常一样,他说话声中带着一丝紧张怯懦。

于是我们的首次合作便拉开了序幕。我既感到荣幸又感到胆怯,但最后结果很棒。我们合作了两首歌,第一首歌也是更酷的那首,叫做《屈从于我》(Give in to Me),有点像《肮脏戴安娜》(Dirty Diana)这歌的新版本;我去唱片工厂录音的时候,迈克尔跟他当时的女友布鲁克·希尔兹(BrookeShields)在一块。屋子里气氛挺迷幻,录音棚里灯光昏暗,跟枪花录音时一样。

“你好,”迈克尔说道,“这是布鲁克。”

“你好,很高兴认识你。”我说道。我记得我伸手握手来着。

“非常感谢你为我的新专辑录音。”他说,“非常期待你的发挥。”

然后他们就走了,好像是去吃晚饭了。我把我的独奏录完,这事就这么结了。几天之后我回来录了《黑与白》(Black and White)这歌的开头。他们想在前面加点东西,但是最后专辑版本却没收录这段。你要是看音乐录影带的话就能听见我弹的了。

歌曲开始之前,麦考利·库尔金(MacaulayCulkin)在吉他上弹的东西就是我录的。这事还挺奇怪的,当时我录独奏的时候脑子里想的可不是这样。

我觉得迈克尔· 杰克逊喜欢我的原因是因为我这人形象比较卡通化,他可能把我当成漫画人物了。不过这只是我的想法,我还是不知道他的真实想法。

我还当着伊丽莎白· 泰勒脱了裤子

新专辑全球打榜之际,我们4 月份去了墨西哥,当地歌迷跟南美歌迷一样狂热。然后我们在伦敦参加了弗雷迪·默丘瑞(FreddieMercury)的致敬演出,他也是艾克索的偶像之一。虽然演出曲目只有两首——《天堂城市》和《敲响天堂之门》,但是我们仍然全力以赴。我后来跟皇后乐队的布莱恩·梅(Brian May)还有罗杰·泰勒(Roger Taylor)上台表演了《约束你妈妈》(Tie Your Mother Down),艾克索也上去唱了几首歌。演唱会最后,我们所有人一块上去唱了《我们是冠军》(We Are the Champions),真不愧是一场具有里程碑意义的演出。

但是那天晚上更值得回味的其实是我在伊丽莎白· 泰勒(ElizabethTaylor)面前脱裤子的经历:当时我在休息室换衣服,结果她带着一大票人推门而入,正好看见我穿着T恤下半身裸体。她脸上毫无尴尬神情,简直坏透了——我的鸡鸡深切感受到了她的注视。

我当爸爸了

slash与大儿子“London”

在我们进棚录歌好久之前,也就是《违禁品》专辑创作期间,我的儿子伦敦于2002年8月出生。我跟珀拉去领了B超,当时我没缓过神来呢,难以相信自己居然要有孩子了,因为这显然对我来说是个全新经历。想清楚这事之后,我以为我想要个女儿,这样的话她就可以跟她妈妈天天黏在一起密不可分了——由此可见我是多么不想承担为人父的责任。但这终究是逃不开的。

这就是我理想中当了爸爸之后的生活状态,后来我才意识到我一直忽略了一件重要因素:我连成年女人都应付不了,更别提小姑娘了。生个女儿我估计我就完蛋了。珀拉后来生了一个八斤的胖小子,我可算松了一口气。我们给他起名为“伦敦”,不仅是因为珀拉是在英国怀上的他,而且我小学有个朋友也叫这名,我一直觉得这名字酷毙了。

我没有任何抚养小孩的经验,但是我有幸受过一些训练。珀拉怀孕之后母性大发。有一天她从宠物店领了一只波美拉尼亚小狗(Pomeranian),很快养狗便成了我的职责,尤其是珀拉遵医嘱卧床几个月期间。我被迫养起了狗,这也算是为我将来当爸爸做准备吧。这是我头一回抚养一个小生命,因为显然养猫养蛇是不算数的。我的任务应该完成得还不错,因为伦敦出生之前那只小狗表现一直很乖。

slash与两个儿子

养了孩子之后我就必须尽量在场,而且还得认真维护戒酒戒毒的成果。只要我没在忙丝绒左轮的事,我肯定就是在家里跟着老婆一起带孩子。我是孩子他爸,负责搭建婴儿房、采购玩具、组装电动床铃之类的。然后珀拉又怀孕了。我们发现她怀的又是个儿子,于是我又松了一口气。我们的小儿子也是臀位胎位,虽然这回是孕晚期才出现的并发症,但是珀拉又受了一回罪。

小儿子出生时我正在巡演。之前我都是克服困难经常飞回家去医院探望珀拉,但是小儿子要出生的头一天晚上我有演出,我只好睡眼惺忪地从医院飞到亚特兰大,然后再睡眼惺忪地从亚特兰大飞回家,这样才能赶上他第二天一早降生。

我误了回洛杉矶的航班,不过我很幸运的是坐上了另一班。医生为了等我赶到,不得不暂停珀拉的剖腹手术。我十万火急赶往医院,在小儿子出生前刚好抵达。当天晚上和第二天早晨我都在医院陪着珀拉还有我刚出生的七斤儿子,然后我就得坐飞机赶着去出席下一场演出。这就是我俩儿子赶上的命啊。